Vous décrivez un système universitaire miné par des influences idéologiques et communautaires. Mais où placez vous la responsabilité des dirigeants d’université : dans la naïveté, la peur du conflit ou une forme de complicité passive ?

Les responsables d’université ne sont ni de simples naïfs ni des comploteurs cyniques, mais ils évoluent dans un cadre institutionnel qui fabrique de la faiblesse et de l’ambiguïté.

Une partie de la responsabilité tient à la gouvernance issue de la LRU, qui concentre beaucoup de pouvoir sur les présidences sans leur donner les moyens financiers et politiques d’assumer pleinement la protection des personnels et des valeurs académiques. Cette situation favorise la tentation du compromis permanent : on évite les sujets qui fâchent, on minimise les dérives idéologiques, on espère que « ça passera » pour ne pas exposer l’établissement à un conflit ou à un scandale médiatique.

Une partie de la responsabilité tient à la gouvernance issue de la LRU, qui concentre beaucoup de pouvoir sur les présidences sans leur donner les moyens financiers et politiques d’assumer pleinement la protection des personnels et des valeurs académiques. Cette situation favorise la tentation du compromis permanent : on évite les sujets qui fâchent, on minimise les dérives idéologiques, on espère que « ça passera » pour ne pas exposer l’établissement à un conflit ou à un scandale médiatique.

Vous avez-vous-même été victime de menaces. Pouvez-vous nous en parler ?

Lorsque j’ai pris la direction de l’IUT de Saint‑Denis, j’ai découvert des dérives très concrètes : une association étudiante qui vendait de la nourriture halal sans autorisation, des tapis de prière installés dans un local, des pressions pour contourner les règles de laïcité et d’égalité de traitement. Le simple fait de rappeler le droit – neutralité des locaux, respect des procédures, contrôle des heures d’enseignement et des financements – a déclenché une réaction d’une violence que je n’imaginais pas.

J’ai reçu des dizaines de menaces de mort au point que ma famille et moi avons été placés sous surveillance policière. J’ai été physiquement agressé, publiquement mis en cause, suspendu à tort avant d’être totalement blanchi par la justice et par les instances disciplinaires. Cette inversion accusatoire est au cœur de ce que je décris : celui qui fait respecter la laïcité et le cadre républicain se retrouve parfois traité en « problème », pendant que ceux qui instrumentalisent la religion ou intimident restent en position de force.

Dans Universités en crises, ce que je raconte de mon propre parcours n’est pas un épisode anecdotique, c’est un révélateur structurel. Avoir dirigé un IUT, avoir été confronté à des pressions, des campagnes de déstabilisation, des procédures instrumentalisées et des menaces, m’a fait toucher du doigt un paradoxe : au moment où vous devriez être le mieux protégé par l’institution, vous découvrez qu’elle est souvent tétanisée.

Ce qui m’a le plus frappé, ce n’est pas seulement la violence des attaques, mais le réflexe de retrait de certains niveaux de responsabilité : peur d’apparaître, peur d’être accusés de stigmatiser tel groupe ou tel courant, peur aussi d’un emballement médiatique ou sur les réseaux sociaux. Mon cas personnel rejoint ce que vivent d’autres enseignants, directeurs de composantes ou personnels : quand un individu devient une cible, l’établissement hésite trop souvent entre le silence, la neutralité de façade et, parfois, la mise à distance de la victime elle‑même.

J’ai reçu des dizaines de menaces de mort au point que ma famille et moi avons été placés sous surveillance policière. J’ai été physiquement agressé, publiquement mis en cause, suspendu à tort avant d’être totalement blanchi par la justice et par les instances disciplinaires. Cette inversion accusatoire est au cœur de ce que je décris : celui qui fait respecter la laïcité et le cadre républicain se retrouve parfois traité en « problème », pendant que ceux qui instrumentalisent la religion ou intimident restent en position de force.

Dans Universités en crises, ce que je raconte de mon propre parcours n’est pas un épisode anecdotique, c’est un révélateur structurel. Avoir dirigé un IUT, avoir été confronté à des pressions, des campagnes de déstabilisation, des procédures instrumentalisées et des menaces, m’a fait toucher du doigt un paradoxe : au moment où vous devriez être le mieux protégé par l’institution, vous découvrez qu’elle est souvent tétanisée.

Ce qui m’a le plus frappé, ce n’est pas seulement la violence des attaques, mais le réflexe de retrait de certains niveaux de responsabilité : peur d’apparaître, peur d’être accusés de stigmatiser tel groupe ou tel courant, peur aussi d’un emballement médiatique ou sur les réseaux sociaux. Mon cas personnel rejoint ce que vivent d’autres enseignants, directeurs de composantes ou personnels : quand un individu devient une cible, l’établissement hésite trop souvent entre le silence, la neutralité de façade et, parfois, la mise à distance de la victime elle‑même.

Vous affirmez que certains groupes organisés exploitent les faiblesses de l’université. Avez vous identifié des stratégies d’influence structurées — financements, relais militants, réseaux d’enseignants — ou reste t on dans le registre de l’impression et du témoignage ?

Oui, il existe des stratégies d’influence structurées, et elles ne se limitent pas à un vague climat idéologique.

Ce que je montre dans Universités en crises et dans d’autres travaux, c’est l’articulation entre plusieurs phénomènes : le wokisme et le décolonialisme qui imposent une grille de lecture victimaire, l’entrisme islamiste qui profite des failles de la laïcité universitaire, et un antisémitisme qui se banalise sur certains campus.

Concrètement, cela passe par des associations étudiantes ou culturelles, des réseaux militants, parfois des syndicats, qui utilisent les dispositifs universitaires (subventions, locaux, événements, réseaux sociaux) pour imposer des normes religieuses ou communautaires, contester la neutralité des espaces et faire pression sur les enseignements jugés « islamophobes », « colonialistes » ou « sionistes ». L’antisémitisme, souvent maquillé en « antisionisme radical », touche des étudiants et des enseignants juifs et contribue à installer un climat où certains se sentent moins légitimes ou moins protégés que d’autres.

L’islamisme politique, lui, exploite la massification, la précarité, la crise d’autorité et le manque de moyens : là où l’université n’assume plus clairement la laïcité, il vient offrir un cadre de sens, de solidarité, mais aussi de contrôle idéologique. Ce sont ces dynamiques combinées – wokisme, islamisme, relativisme, failles de la gouvernance – qui, ensemble, fragilisent la laïcité, la liberté académique et l’égalité de tous au sein de l’université.

Ce que je montre dans Universités en crises et dans d’autres travaux, c’est l’articulation entre plusieurs phénomènes : le wokisme et le décolonialisme qui imposent une grille de lecture victimaire, l’entrisme islamiste qui profite des failles de la laïcité universitaire, et un antisémitisme qui se banalise sur certains campus.

Concrètement, cela passe par des associations étudiantes ou culturelles, des réseaux militants, parfois des syndicats, qui utilisent les dispositifs universitaires (subventions, locaux, événements, réseaux sociaux) pour imposer des normes religieuses ou communautaires, contester la neutralité des espaces et faire pression sur les enseignements jugés « islamophobes », « colonialistes » ou « sionistes ». L’antisémitisme, souvent maquillé en « antisionisme radical », touche des étudiants et des enseignants juifs et contribue à installer un climat où certains se sentent moins légitimes ou moins protégés que d’autres.

L’islamisme politique, lui, exploite la massification, la précarité, la crise d’autorité et le manque de moyens : là où l’université n’assume plus clairement la laïcité, il vient offrir un cadre de sens, de solidarité, mais aussi de contrôle idéologique. Ce sont ces dynamiques combinées – wokisme, islamisme, relativisme, failles de la gouvernance – qui, ensemble, fragilisent la laïcité, la liberté académique et l’égalité de tous au sein de l’université.

L’université se veut un espace de débat. Pourtant, vous décrivez un climat où la parole se verrouille. Selon vous, qui contrôle réellement la fabrique du silence : les étudiants radicaux, les syndicats, les présidences, ou les réseaux sociaux qui dictent la peur du “bad buzz” ?

Le silence ne vient pas d’un acteur unique, il résulte d’une combinaison.

Il y a d’abord des minorités étudiantes très organisées, qui savent utiliser les catégories morales (racisme, phobies, colonialité, etc.) pour délégitimer toute contradiction, et qui peuvent rapidement déclencher des campagnes sur les réseaux sociaux. Il y a ensuite des segments du corps enseignant et de la recherche qui, au nom de combats parfois légitimes, ont basculé vers un militantisme où la contradiction est vécue comme une agression.

Mais la fabrique du silence, ce sont aussi les présidences et les instances, obsédées par le risque de « bad buzz » : on renonce à une conférence, on modifie un intitulé de cours, on évite tel intervenant, non pas pour des raisons scientifiques mais pour réduire le risque d’attaque symbolique. Enfin, il faut mentionner l’autocensure : des enseignants renoncent à certains sujets, à certains auteurs, à certaines analyses, de peur des accusations ou des procédures.

Au final, la liberté académique devient conditionnelle : elle tient tant que l’on reste dans le périmètre de ce que les groupes les plus bruyants jugent acceptable.

Il y a d’abord des minorités étudiantes très organisées, qui savent utiliser les catégories morales (racisme, phobies, colonialité, etc.) pour délégitimer toute contradiction, et qui peuvent rapidement déclencher des campagnes sur les réseaux sociaux. Il y a ensuite des segments du corps enseignant et de la recherche qui, au nom de combats parfois légitimes, ont basculé vers un militantisme où la contradiction est vécue comme une agression.

Mais la fabrique du silence, ce sont aussi les présidences et les instances, obsédées par le risque de « bad buzz » : on renonce à une conférence, on modifie un intitulé de cours, on évite tel intervenant, non pas pour des raisons scientifiques mais pour réduire le risque d’attaque symbolique. Enfin, il faut mentionner l’autocensure : des enseignants renoncent à certains sujets, à certains auteurs, à certaines analyses, de peur des accusations ou des procédures.

Au final, la liberté académique devient conditionnelle : elle tient tant que l’on reste dans le périmètre de ce que les groupes les plus bruyants jugent acceptable.

- Vous proposez des réformes. Lesquelles ? Comment éviter que la lutte contre les dérives ne devienne elle même un instrument de contrôle politique sur la recherche et les campus ?

Le livre ne se contente pas de décrire la crise, il propose une refondation de la gouvernance et du sens même de l’autonomie.

Première réforme : clarifier le rôle de l’État et des rectorats. Il ne s’agit pas de recentraliser tout, mais de rappeler que l’université est un service public national et que l’État a le devoir de garantir la laïcité, la liberté académique, la lutte contre l’antisémitisme et toutes les formes de communautarisme. Cela passe, par exemple, par un contrôle plus effectif des dérives, par des Observatoires indépendants (sur le wokisme, le décolonialisme ou l’antisémitisme) et par la possibilité de soutenir réellement les établissements et les personnels quand ils résistent aux pressions.

Deuxième axe : rééquilibrer la gouvernance interne. La LRU a créé des présidences très puissantes mais parfois isolées, avec des conseils sous‑mobilisés. Il faut redonner de la collégialité, de la transparence, des contre‑pouvoirs, tout en définissant des critères objectifs de pilotage : réussite étudiante, qualité de la recherche, respect des principes républicains et non alignement idéologique.

Troisième axe : reconstruire un cadre intellectuel commun. L’université doit rester un lieu de pluralisme réel, où l’on peut étudier toutes les théories y compris décoloniales ou intersectionnelles, mais dans un cadre scientifique rigoureux, contradictoire, et non sous la forme d’un catéchisme militant. D’où des propositions sur la place de l’épistémologie, la valorisation des fondamentaux de chaque discipline, la lutte contre le relativisme intégral et la politisation du savoir.

Le risque d’un contrôle politique direct existe, et il est explicitement écarté dans le livre : l’idée n’est pas de mettre les campus sous tutelle partisane, mais de restaurer un cadre de neutralité de l’institution qui protège aussi bien le chercheur iconoclaste que l’étudiant minoritaire, contre toutes les formes d pression.

Int_Mayol_Universites_en_crise_bat.pdf

Première réforme : clarifier le rôle de l’État et des rectorats. Il ne s’agit pas de recentraliser tout, mais de rappeler que l’université est un service public national et que l’État a le devoir de garantir la laïcité, la liberté académique, la lutte contre l’antisémitisme et toutes les formes de communautarisme. Cela passe, par exemple, par un contrôle plus effectif des dérives, par des Observatoires indépendants (sur le wokisme, le décolonialisme ou l’antisémitisme) et par la possibilité de soutenir réellement les établissements et les personnels quand ils résistent aux pressions.

Deuxième axe : rééquilibrer la gouvernance interne. La LRU a créé des présidences très puissantes mais parfois isolées, avec des conseils sous‑mobilisés. Il faut redonner de la collégialité, de la transparence, des contre‑pouvoirs, tout en définissant des critères objectifs de pilotage : réussite étudiante, qualité de la recherche, respect des principes républicains et non alignement idéologique.

Troisième axe : reconstruire un cadre intellectuel commun. L’université doit rester un lieu de pluralisme réel, où l’on peut étudier toutes les théories y compris décoloniales ou intersectionnelles, mais dans un cadre scientifique rigoureux, contradictoire, et non sous la forme d’un catéchisme militant. D’où des propositions sur la place de l’épistémologie, la valorisation des fondamentaux de chaque discipline, la lutte contre le relativisme intégral et la politisation du savoir.

Le risque d’un contrôle politique direct existe, et il est explicitement écarté dans le livre : l’idée n’est pas de mettre les campus sous tutelle partisane, mais de restaurer un cadre de neutralité de l’institution qui protège aussi bien le chercheur iconoclaste que l’étudiant minoritaire, contre toutes les formes d pression.

Int_Mayol_Universites_en_crise_bat.pdf

Peut-être une remarque plus personnelle, un conseil de lecture, un rendez-vous…

Ce livre est un cri d’alarme, mais aussi un acte de confiance dans la capacité de l’université française à se réinventer.

Malgré la montée des communautarismes, du wokisme, du décolonialisme radical ou de l’antisémitisme, le texte insiste sur le rôle irremplaçable de l’université dans la formation de citoyens éclairés et la cohésion de la nation.

Sur un plan plus personnel, les lectures qui ont compté sont celles qui rappellent que la connaissance ne se réduit ni au pouvoir ni aux identités : Durkheim pour le lien social, Weber pour la neutralité axiologique, Bachelard pour l’esprit scientifique, mais aussi tous ceux qui défendent encore une vision universaliste et exigeante du savoir.

Si rendez‑vous il doit y avoir, c’est avec l’ensemble de la communauté universitaire – enseignants, étudiants, personnels, élus – car la crise que décrit Universités en crises n’est pas une affaire de spécialistes : c’est une question de survie républicaine.

Malgré la montée des communautarismes, du wokisme, du décolonialisme radical ou de l’antisémitisme, le texte insiste sur le rôle irremplaçable de l’université dans la formation de citoyens éclairés et la cohésion de la nation.

Sur un plan plus personnel, les lectures qui ont compté sont celles qui rappellent que la connaissance ne se réduit ni au pouvoir ni aux identités : Durkheim pour le lien social, Weber pour la neutralité axiologique, Bachelard pour l’esprit scientifique, mais aussi tous ceux qui défendent encore une vision universaliste et exigeante du savoir.

Si rendez‑vous il doit y avoir, c’est avec l’ensemble de la communauté universitaire – enseignants, étudiants, personnels, élus – car la crise que décrit Universités en crises n’est pas une affaire de spécialistes : c’est une question de survie républicaine.

En pointant les renoncements, les pressions et les angles morts, Samuel Mayol rappelle que l’institution n’est plus seulement un lieu de savoir : elle est devenue un champ de bataille où se joue sa propre survie. La question n’est plus de savoir si l’université est en crise, mais combien de temps elle pourra encore l’ignorer.

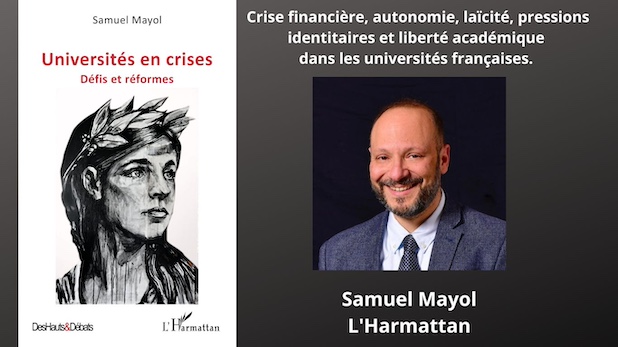

A propos de l'auteur

Samuel Mayol, maître de conférences en sciences de gestion et spécialiste du marketing, dirige le laboratoire LaRa de l’ICD.

Ancien directeur de l’IUT de Saint-Denis, il concentre ses recherches sur les comportements du consommateur et les enjeux républicains, thèmes qu’il explore aussi dans plusieurs ouvrages engagés.

Figure reconnue du débat public, il conjugue expertise académique et sens aigu des dynamiques sociétales.

Accueil

Accueil