Golfe de Guinée, 2014 : Ebola

Début 2014, une épidémie d’Ebola se propage depuis la Guinée vers le Liberia et la Sierra Leone. Sur place, dans les

pays voisins, l’inquiétude grandit : le soir, sous les manguiers, on se demande si les chauves-souris qui en sortent sont

porteuses du virus, et l’annonce de la première aide financière européenne choque tant son montant est faible. Il faudra

attendre que MSF pousse un cri d’alarme pour que les organisations concernées mesurent la gravité de la situation.

L’OMS lancera une enquête interne pour tenter de comprendre pourquoi l’information ne lui est pas parvenue : à ce

jour, le rapport ne semble pas avoir été rendu public. D’autres analyses incrimineront les ajustements structurels et le

démantèlement d’un accès au soin qui aurait permis de limiter l’épidémie. Mais une autre leçon, décrite par la Rand,

est alors passée inaperçue : les communautés qui investissent dans le renforcement des relations trans-sectorielles sont

les mieux à même de forger une réponse stratégique à une situation d’urgence

pays voisins, l’inquiétude grandit : le soir, sous les manguiers, on se demande si les chauves-souris qui en sortent sont

porteuses du virus, et l’annonce de la première aide financière européenne choque tant son montant est faible. Il faudra

attendre que MSF pousse un cri d’alarme pour que les organisations concernées mesurent la gravité de la situation.

L’OMS lancera une enquête interne pour tenter de comprendre pourquoi l’information ne lui est pas parvenue : à ce

jour, le rapport ne semble pas avoir été rendu public. D’autres analyses incrimineront les ajustements structurels et le

démantèlement d’un accès au soin qui aurait permis de limiter l’épidémie. Mais une autre leçon, décrite par la Rand,

est alors passée inaperçue : les communautés qui investissent dans le renforcement des relations trans-sectorielles sont

les mieux à même de forger une réponse stratégique à une situation d’urgence

La stratégie épistémique des Cindyniques Relativisées

Et cette leçon a joué un rôle important dans le développement des Cindyniques Relativisées, en confirmant leur stratégie épistémique : concevoir les modèles cindyniques comme un langage commun de façon à réduire ce qu’on peut appeler la cisversalité, c’est-à-dire les mentalités cisdisciplinaires, cis-sectorielles ou cisculturelles, en fournissant un instrument de réflexion stratégique et de conduite opérationnelle qui facilite les approches transdisciplinaires, trans-sectorielles et transculturelles.

Et c’est pour cette raison que les Cindyniques Relativisées proposent trois noyaux descriptionnels volontairement simples et limités : à l’ordre un pour les situations consensuelles vulnérables, deux pour les situations conflictuelles, et trois pour l’analyse des dynamiques de mobilisation ou de coups d’État. Et la logique sous- jacente est très simple : en pratique, aucune situation de danger ou de conflit ne touche qu’un seul secteur ou une seule discipline ou une seule culture, d’une part, et d’autre part la plupart des situations sont complexes, en ce sens que les problématiques de risque, conflit et développement y sont indissociables. Un exemple marquant est celui du lien entre la transition énergétique et la dangereuse augmentation des conflictualités à l’échelle globale.

Et c’est pour cette raison que les Cindyniques Relativisées proposent trois noyaux descriptionnels volontairement simples et limités : à l’ordre un pour les situations consensuelles vulnérables, deux pour les situations conflictuelles, et trois pour l’analyse des dynamiques de mobilisation ou de coups d’État. Et la logique sous- jacente est très simple : en pratique, aucune situation de danger ou de conflit ne touche qu’un seul secteur ou une seule discipline ou une seule culture, d’une part, et d’autre part la plupart des situations sont complexes, en ce sens que les problématiques de risque, conflit et développement y sont indissociables. Un exemple marquant est celui du lien entre la transition énergétique et la dangereuse augmentation des conflictualités à l’échelle globale.

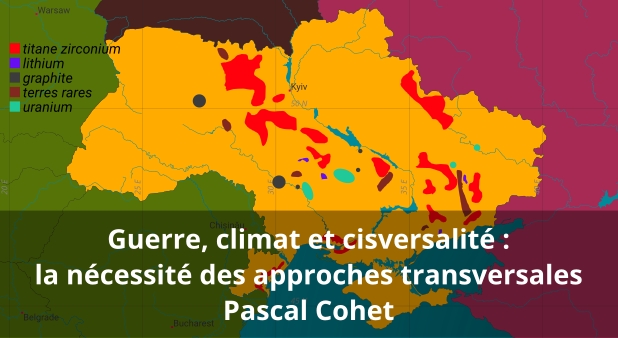

Géopolitique et minéraux critiques : le chantage états-unien

Lorsque la Russie envahit l’Ukraine, Vladimir Poutine joue le rôle du prédateur apex. Et aujourd’hui, Donald Trump joue le rôle de celui qui tente de profiter de la situation pour lui arracher un morceau de sa proie. En l’occurrence, les minéraux critiques ukrainiens. Pour y parvenir, l’administration Trump s’est appuyée sur un chantage aussi immoral qu’efficace, en menaçant de suspendre l’aide militaire et le renseignement. Cette trahison états-unienne laisse l’Europe seule face au néo-impérialisme russe et nous rapproche un peu plus d’un troisième conflit mondial, ce qui permet de mieux comprendre en quoi les minéraux critiques sont potentiellement une source de conflictualité majeure.

Lithium et transition énergétique : le réalisme de l’ingénieur face au réalisme géopolitique

Dans le domaine du réchauffement climatique, il est surprenant de voir à quel point les débats sur la transition énergétique sont dominés par des ingénieurs, pour qui la physique seule déterminerait les solutions les plus réalistes : la filière hydrogène est écartée ad nutum, le rendement des moteurs à hydrogène étant trop faible par rapport aux véhicules électriques à batterie. Mais d’un point de vue géopolitique, le lithium est raffiné en Chine, et très peu de pays ont des mines de lithium : principalement, Chili, Australie, et peut-être États-unis.

Au vu de l’histoire plus ou moins récente, la France peut-elle encore vraiment considérer les États-unis ou l’Australie comme fiables ? Si une solution tout lithium/cuivre est la seule réaliste pour l’ingénieur, elle est en revanche irréaliste d’un point de vue géopolitique. L’ingénieur ne perçoit pas que baser le fonctionnement de l’ensemble des pays sur des ressources dont seuls quelques rares pays disposent relève du suicide géopolitique. C’est pourquoi, notamment en matière de transition énergétique, la décision stratégique ne doit pas se laisser enfermer dans la forteresse des cisversalités.

Au vu de l’histoire plus ou moins récente, la France peut-elle encore vraiment considérer les États-unis ou l’Australie comme fiables ? Si une solution tout lithium/cuivre est la seule réaliste pour l’ingénieur, elle est en revanche irréaliste d’un point de vue géopolitique. L’ingénieur ne perçoit pas que baser le fonctionnement de l’ensemble des pays sur des ressources dont seuls quelques rares pays disposent relève du suicide géopolitique. C’est pourquoi, notamment en matière de transition énergétique, la décision stratégique ne doit pas se laisser enfermer dans la forteresse des cisversalités.

Souveraineté énergétique : la filière hydrogène face à l’influence allemande

Qui plus est, le modèle tout lithium/cuivre va commencer à montrer ses limites : l’Allemagne par exemple ne parvient pas à mettre à jour son réseau pour acheminer son énergie non pilotable vers le sud, quant au continent Africain, qui concentre la quasi-totalité des problèmes d’accès à l’électricité dans le monde, qui peut sérieusement espérer que le réseau électrique puisse y être suffisamment développé pour que l’usage des véhicules électriques puisse y être envisageable avant 2050 ? Le Japon, lui, a compris la problématique des minéraux critiques, et oriente sa filière automobile vers la solution hydrogène : moteur à combustion à hydrogène, et production nucléaire d’hydrogène. La France, qui est un acteur majeur du nucléaire, pourrait être beaucoup plus proactive dans le domaine de l’hydrogène rouge ou rose, mais cette stratégie pourrait déplaire à l’Allemagne qui, comme le décrit Alain Juillet, pourrait avoir joué un rôle majeur dans le démantèlement du nucléaire civil français. L’Allemagne s’est enfermée dans le charbon et a enfermé l’Europe dans le gaz russe, est-il vraiment raisonnable de la laisser enfermer la transition dans le lithium ?

Version en anglais

A propos de l'auteur Pascal Cohet

Pascal Cohet est le concepteur des Cindyniques Relativisées, qui permettent une approche transversale, transdisciplinaire, trans-sectorielle, trans-culturelle, trans-domaines des situations complexes, où les problématiques de risque, conflit et développement sont intriquées.

Sa démarche s’appuie sur une diversité de domaines parcourus: architecture réseaux, neurosciences, société de l’information, relations institutionnelles et influence législative. Il considère les réalités opérationnelles comme incontournables lors des démarches de conceptualisation, et l’extension des concepts et modélisations cindyniques qu’il propose repose notamment sur son expérience de l’Afrique de l’Ouest et de la lutte informationnelle.

Résumé en anglais

This text introduces the concept of Relativized Cindynics as a tool for overcoming cisversality, defined as confinement within disciplinary or sectoral boundaries. Using examples such as the 2014 Ebola epidemic and the geopolitical importance of critical minerals such as lithium, it highlights the need for cross-disciplinary approaches to complex situations. The author criticizes the lack of consideration of geopolitical aspects in the energy transition debate, pointing out that lithium dependence poses strategic and sovereignty challenges, and suggesting that alternatives such as hydrogen deserve greater attention.

Accueil

Accueil