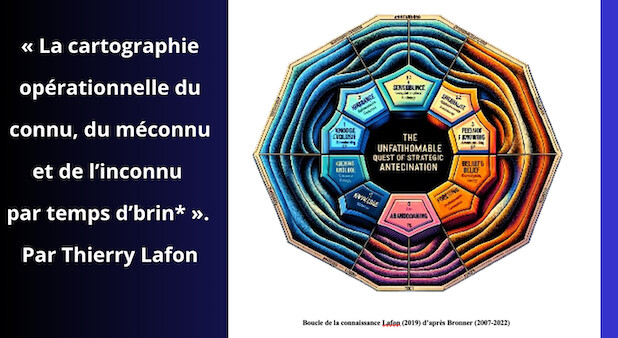

Dans un premier temps, nous retraçons les origines et l'évolution conceptuelle de cette taxonomie, depuis ses racines dans les traditions philosophiques anciennes jusqu'à ses formulations contemporaines. Cette généalogie intellectuelle nous permet de comprendre comment la distinction entre "known knowns", "known unknowns" et "unknown unknowns" s'est progressivement imposée comme un cadre analytique fondamental, complété par les concepts de signaux faibles et de cygnes noirs qui offrent des perspectives complémentaires sur la détection et la gestion de l'incertitude.

Dans un deuxième temps, nous analysons les applications concrètes et les conséquences opérationnelles de cette taxonomie dans trois domaines d'activité stratégique : le renseignement, l'analyse stratégique et la gestion de crise. À travers des exemples concrets comme l'approche de la RATP face au dérèglement climatique, nous montrons comment cette taxonomie peut être mobilisée pour améliorer les pratiques analytiques, anticiper les surprises stratégiques et renforcer la capacité de prise de décision en contexte d'incertitude.

Enfin, dans un troisième temps, nous formulons des préconisations méthodologiques spécifiques pour chaque domaine d'application, proposant des outils et des approches concrètes et opérationnelle. De la cartographie systématique des connaissances et des ignorances à l'intégration des méthodologies d'analyse des signaux faibles, en passant par l'application de la méthode hypothético-déductive de Ben-Israel, ces préconisations visent à transformer un cadre conceptuel en pratiques opérationnelles comme : une boîte à outils méthodologique opérationnelle pour améliorer concrètement notre capacité à naviguer dans l'incertitude, à anticiper les changements émergents et à développer une résilience face à l'imprévisible ; enfin celui qui serait "impossible à anticiper".

Dans un deuxième temps, nous analysons les applications concrètes et les conséquences opérationnelles de cette taxonomie dans trois domaines d'activité stratégique : le renseignement, l'analyse stratégique et la gestion de crise. À travers des exemples concrets comme l'approche de la RATP face au dérèglement climatique, nous montrons comment cette taxonomie peut être mobilisée pour améliorer les pratiques analytiques, anticiper les surprises stratégiques et renforcer la capacité de prise de décision en contexte d'incertitude.

Enfin, dans un troisième temps, nous formulons des préconisations méthodologiques spécifiques pour chaque domaine d'application, proposant des outils et des approches concrètes et opérationnelle. De la cartographie systématique des connaissances et des ignorances à l'intégration des méthodologies d'analyse des signaux faibles, en passant par l'application de la méthode hypothético-déductive de Ben-Israel, ces préconisations visent à transformer un cadre conceptuel en pratiques opérationnelles comme : une boîte à outils méthodologique opérationnelle pour améliorer concrètement notre capacité à naviguer dans l'incertitude, à anticiper les changements émergents et à développer une résilience face à l'imprévisible ; enfin celui qui serait "impossible à anticiper".

Nous allons d’abord retracer l’évolution du « connu / méconnu / inconnu » depuis ses racines philosophiques jusqu’à son outillage opérationnel. L’objectif, est de montrer comment l’articulation progressive de ces strates transforme la simple conscience des limites en un dispositif cohérent de décision face à l’incertitude devenue croissante.

1. Racines Philosophiques Anciennes

La taxonomie des connaissances et des ignorances trouve ses racines dans plusieurs traditions philosophiques anciennes.

L'une des formulations les plus anciennes et influentes provient de Confucius (551-479 av. J.-C.) dans les Analectes (2:17), où il affirme : "知之为知之,不知为不知,是知也", que l'on peut traduire par "Savoir que l'on sait ce que l'on sait, et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas : voilà la véritable connaissance" (Anne Cheng 1997). Cette conception confucéenne met l'accent sur l'honnêteté intellectuelle comme fondement de la sagesse et établit une distinction claire entre la reconnaissance de son savoir et celle de son ignorance.

Dans la tradition occidentale, Socrate (470-399 av. J.-C.) a développé une position similaire avec sa célèbre maxime "Je sais que je ne sais rien", rapportée par Platon dans l'Apologie. Cette posture socratique souligne l'importance de reconnaître les limites de sa connaissance comme point de départ de l'investigation (Luc Brisson 2000).

L'une des formulations les plus anciennes et influentes provient de Confucius (551-479 av. J.-C.) dans les Analectes (2:17), où il affirme : "知之为知之,不知为不知,是知也", que l'on peut traduire par "Savoir que l'on sait ce que l'on sait, et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas : voilà la véritable connaissance" (Anne Cheng 1997). Cette conception confucéenne met l'accent sur l'honnêteté intellectuelle comme fondement de la sagesse et établit une distinction claire entre la reconnaissance de son savoir et celle de son ignorance.

Dans la tradition occidentale, Socrate (470-399 av. J.-C.) a développé une position similaire avec sa célèbre maxime "Je sais que je ne sais rien", rapportée par Platon dans l'Apologie. Cette posture socratique souligne l'importance de reconnaître les limites de sa connaissance comme point de départ de l'investigation (Luc Brisson 2000).

2. Développements Philosophiques Modernes

La philosophie allemande a considérablement approfondi cette réflexion épistémologique.

Emmanuel Kant (1724-1804) a établi une distinction fondamentale entre le "phénomène" (ce que nous pouvons connaître) et le "noumène" (ce qui reste inconnaissable), posant ainsi les bases d'une taxonomie moderne des limites de la connaissance (Pacaud 1985). Cette distinction kantienne entre le connaissable et l'inconnaissable a été développée par G.W.F. Hegel (1770-1831) dans sa dialectique, où la conscience progresse en reconnaissant et en dépassant ses propres limitations cognitives.

Comme le note Logan (2009) dans son article "Known Knowns, Known Unknowns, Unknown Unknowns and the Propagation of Scientific Enquiry", cette taxonomie des connaissances et des ignorances est devenue un cadre conceptuel fondamental pour comprendre le progrès scientifique, bien avant sa popularisation dans d'autres domaines.

Emmanuel Kant (1724-1804) a établi une distinction fondamentale entre le "phénomène" (ce que nous pouvons connaître) et le "noumène" (ce qui reste inconnaissable), posant ainsi les bases d'une taxonomie moderne des limites de la connaissance (Pacaud 1985). Cette distinction kantienne entre le connaissable et l'inconnaissable a été développée par G.W.F. Hegel (1770-1831) dans sa dialectique, où la conscience progresse en reconnaissant et en dépassant ses propres limitations cognitives.

Comme le note Logan (2009) dans son article "Known Knowns, Known Unknowns, Unknown Unknowns and the Propagation of Scientific Enquiry", cette taxonomie des connaissances et des ignorances est devenue un cadre conceptuel fondamental pour comprendre le progrès scientifique, bien avant sa popularisation dans d'autres domaines.

3. Formulations Contemporaines et Popularisation

Le "known knowns, known unknowns, unknown unknowns" (ce que l'on sait savoir, ce que l'on sait ignorer, ce que l'on ignore ignorer) a été popularisée par Donald Rumsfeld, alors Secrétaire américain à la Défense, lors d'une conférence de presse du 12 février 2002. Sa déclaration est devenue emblématique :

"There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns—the ones we don't know we don't know." (Rumsfeld, 2002)

Cette phrase devenue célèbre, bien que, perçue à la fois comme éclairante et comme rhétorique pour justifier le manque de preuves sur les armes de destruction massive, a déclenché critiques et moqueries dans les médias, tout en devenant un cas d’école. En épistémologie et en analyse de l’incertitude elle s'inscrit pourtant dans une longue tradition de réflexion sur les limites de la connaissance. Comme le souligne Fuller (2015) dans son ouvrage Knowledge: The Philosophical Quest in History, cette taxonomie était déjà utilisée dans les cercles militaires et de renseignement américains avant la déclaration publique de Rumsfeld.

Une autre contribution significative à cette taxonomie est la "fenêtre de Johari", développée par Joseph Luft et Harrington Ingham en 1955. Ce modèle psychologique divise la connaissance en quatre quadrants : ce que je sais sur moi et que les autres savent (zone publique), ce que je sais sur moi mais que les autres ignorent (zone cachée), ce que les autres savent sur moi mais que j'ignore (zone aveugle), et ce que ni moi ni les autres ne savons sur moi (zone inconnue) (Luft & Ingham, 1955).

"There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns—the ones we don't know we don't know." (Rumsfeld, 2002)

Cette phrase devenue célèbre, bien que, perçue à la fois comme éclairante et comme rhétorique pour justifier le manque de preuves sur les armes de destruction massive, a déclenché critiques et moqueries dans les médias, tout en devenant un cas d’école. En épistémologie et en analyse de l’incertitude elle s'inscrit pourtant dans une longue tradition de réflexion sur les limites de la connaissance. Comme le souligne Fuller (2015) dans son ouvrage Knowledge: The Philosophical Quest in History, cette taxonomie était déjà utilisée dans les cercles militaires et de renseignement américains avant la déclaration publique de Rumsfeld.

Une autre contribution significative à cette taxonomie est la "fenêtre de Johari", développée par Joseph Luft et Harrington Ingham en 1955. Ce modèle psychologique divise la connaissance en quatre quadrants : ce que je sais sur moi et que les autres savent (zone publique), ce que je sais sur moi mais que les autres ignorent (zone cachée), ce que les autres savent sur moi mais que j'ignore (zone aveugle), et ce que ni moi ni les autres ne savons sur moi (zone inconnue) (Luft & Ingham, 1955).

4. Concepts Complémentaires : Signaux Faibles et Cygnes Noirs

Deux concepts majeurs viennent enrichir cette taxonomie des connaissances et des ignorances : les "signaux faibles" et les "cygnes noirs". Ces concepts offrent des perspectives complémentaires sur la détection et la gestion de l'incertitude, particulièrement pertinentes dans le domaine du renseignement et de l'analyse stratégique.

4.1 Les Signaux Faibles

Le concept de "signaux faibles" émerge initialement des travaux d'Igor Ansoff (1975), qui les caractérise comme des "informations partielles nécessitant une action anticipative afin de prévenir l'impact d'un événement émergent sur l'organisation. Cette conceptualisation s'inscrit dans une trajectoire historique de l'évolution des pratiques de surveillance et de renseignement.

Selon Lesca & al, les signaux faibles présentent plusieurs attributs distinctifs : "caractère fragmentaire et incomplet, immersion dans un environnement informationnel saturé ('bruit'), faible visibilité et ambiguïté sémantique, nature inhabituelle et atypique, pertinence non immédiatement perceptible, et signification émergeant de leur mise en relation avec d'autres signaux."

L'intérêt du concept de signaux faibles dans le cadre de la taxonomie des connaissances réside dans sa capacité à transformer certains "unknown unknowns" en "known unknowns" par une détection précoce des indicateurs de changement. Toutefois, comme le soulignent Alloing et Moinet (2017), "les signaux faibles n'existent pas en soi. Le veilleur se trouve confronté à des signes auxquels il attribue une signification subjective d'événement potentiel." Cette subjectivité constitutive pose des défis épistémologiques majeurs pour l'intégration des signaux faibles dans une méthodologie rigoureuse d'analyse.

Selon Lesca & al, les signaux faibles présentent plusieurs attributs distinctifs : "caractère fragmentaire et incomplet, immersion dans un environnement informationnel saturé ('bruit'), faible visibilité et ambiguïté sémantique, nature inhabituelle et atypique, pertinence non immédiatement perceptible, et signification émergeant de leur mise en relation avec d'autres signaux."

L'intérêt du concept de signaux faibles dans le cadre de la taxonomie des connaissances réside dans sa capacité à transformer certains "unknown unknowns" en "known unknowns" par une détection précoce des indicateurs de changement. Toutefois, comme le soulignent Alloing et Moinet (2017), "les signaux faibles n'existent pas en soi. Le veilleur se trouve confronté à des signes auxquels il attribue une signification subjective d'événement potentiel." Cette subjectivité constitutive pose des défis épistémologiques majeurs pour l'intégration des signaux faibles dans une méthodologie rigoureuse d'analyse.

4.2 Les Cygnes Noirs

Complémentaire au concept de signaux faibles, la théorie des "cygnes noirs" a été formalisée par Nassim Nicholas Taleb dans son ouvrage éponyme publié en 2007. Taleb définit un cygne noir comme un événement présentant trois caractéristiques principales :

- Rareté et imprévisibilité : L'événement se situe en dehors du cadre des attentes normales, car rien dans le passé ne peut indiquer de façon convaincante sa possibilité.

- Impact extrême : L'événement a des conséquences d'une ampleur considérable.

- Rationalisation rétrospective : Malgré son caractère inattendu, l'événement est rationalisé a posteriori, comme s'il avait été prévisible.

La métaphore du cygne noir trouve son origine dans une expression latine, "rara avis in terris nigroque simillima cygno" (un oiseau rare sur la terre, très semblable à un cygne noir), utilisée par le poète romain Juvénal pour désigner quelque chose d'impossible ou d'inexistant. La découverte de cygnes noirs en Australie au XVIIe siècle a transformé cette métaphore en un symbole puissant des limites de la connaissance humaine (Juvenal Satyre VI, vers 165).

Le concept de cygnes noirs met l'accent sur les "unknown unknowns" de la taxonomie de Rumsfeld - ces événements que nous ne savons même pas que nous ignorons.

Le concept de cygnes noirs met l'accent sur les "unknown unknowns" de la taxonomie de Rumsfeld - ces événements que nous ne savons même pas que nous ignorons.

5. L'Approche Hypothético-Déductive de Ben-Israel

Face aux défis épistémologiques posés par les concepts de signaux faibles et de cygnes noirs dans le cadre d’une désinformation orchestrée (maskirovka (en russe : маскировка), l'approche développée par Isaac Ben-Israel dans son ouvrage "Philosophie du Renseignement : Logique et morale de l'espionnage" (1999) offre une alternative méthodologique particulièrement pertinente.

Il établit un parallèle fondamental entre "la philosophie du renseignement et la philosophie des sciences" qui participent d'une même problématique épistémologique" (Ben-Israel, 2004). Sa critique des approches traditionnelles du renseignement repose sur la thèse que l'approche inductive classique (accumulation d'indices) présente des insuffisances épistémologiques fondamentales.

S'inspirant de la méthodologie hypothético-déductive poppérienne, Ben-Israel propose une approche alternative qui procède par :

Il établit un parallèle fondamental entre "la philosophie du renseignement et la philosophie des sciences" qui participent d'une même problématique épistémologique" (Ben-Israel, 2004). Sa critique des approches traditionnelles du renseignement repose sur la thèse que l'approche inductive classique (accumulation d'indices) présente des insuffisances épistémologiques fondamentales.

S'inspirant de la méthodologie hypothético-déductive poppérienne, Ben-Israel propose une approche alternative qui procède par :

1. La formulation d'hypothèses concurrentes (scénarios potentiels) concernant une situation

2. La classification des informations recueillies selon trois catégories :

- Informations incompatibles avec l'hypothèse A

- Informations incompatibles avec l'hypothèse B

- Informations compatibles avec les deux hypothèses

3. La recherche de réfutation des hypothèses plutôt que leur confirmation

4. L'évaluation de la qualité d'une hypothèse selon sa réfutabilité potentielle

4. L'évaluation de la qualité d'une hypothèse selon sa réfutabilité potentielle

Comme le souligne Pélopidas (2005) dans sa recension de l'ouvrage de Ben-Israel, cette approche hypothético-déductive "permettrait ainsi de diminuer les risques de dysfonctionnement en écartant successivement les hypothèses interprétatives manifestement erronées." Ben-Israel illustre cette méthodologie par l'analyse de la guerre du Kippour (1973), où les services de renseignement israéliens n'ont pas anticipé l'offensive égypto-syrienne malgré de nombreux indicateurs. Selon son analyse, une classification méthodique des informations selon leur potentiel réfutatif aurait permis d'éviter cette erreur d'appréciation stratégique.

Cette approche offre un cadre méthodologique rigoureux qui complète utilement les concepts de signaux faibles et de cygnes noirs en proposant une méthode systématique pour traiter l'incertitude et réduire les angles morts cognitifs dans l'analyse du renseignement.

Toutes les approches présentées s’imbriquent pour former un continuum : Les maximes de Confucius et Socrate fournissent l’éthique de la lucidité ; Kant, Hegel, puis Rumsfeld et la fenêtre de Johari transforment cette exigence en grille de classement du connu, de l’inconnu, de l’inconnaissable (et du narratif institutionnel contestable) ; les signaux faibles déplacent la frontière en rendant détectables certains inconnus, tandis que la théorie des cygnes noirs rappelle le maintien d’un résidu d’imprévisible ; enfin, la méthode hypothético-déductive de Ben-Israel soumet l’ensemble à l’épreuve de la réfutation et réduit les biais. Articulées dans cet ordre, ces strates convertissent la prise de conscience des limites en un processus opérationnel de décision face à l’incertitude.

Cette approche offre un cadre méthodologique rigoureux qui complète utilement les concepts de signaux faibles et de cygnes noirs en proposant une méthode systématique pour traiter l'incertitude et réduire les angles morts cognitifs dans l'analyse du renseignement.

Toutes les approches présentées s’imbriquent pour former un continuum : Les maximes de Confucius et Socrate fournissent l’éthique de la lucidité ; Kant, Hegel, puis Rumsfeld et la fenêtre de Johari transforment cette exigence en grille de classement du connu, de l’inconnu, de l’inconnaissable (et du narratif institutionnel contestable) ; les signaux faibles déplacent la frontière en rendant détectables certains inconnus, tandis que la théorie des cygnes noirs rappelle le maintien d’un résidu d’imprévisible ; enfin, la méthode hypothético-déductive de Ben-Israel soumet l’ensemble à l’épreuve de la réfutation et réduit les biais. Articulées dans cet ordre, ces strates convertissent la prise de conscience des limites en un processus opérationnel de décision face à l’incertitude.

Nous allons maintenant examiner l'application concrète de la taxonomie épistémologique dans trois domaines stratégiques critiques.

Nous analysons d'abord son intégration dans les pratiques du renseignement moderne, en montrant comment elle structure l'évaluation de la fiabilité informationnelle et l'identification des lacunes cognitives. Nous explorons ensuite son utilité pour l'anticipation des surprises stratégiques, en examinant les échecs d'anticipation majeurs et les approches correctives développées.

Enfin, nous étudions son application en gestion de crise et prise de décision sous incertitude, illustrée par des cas concrets comme l'adaptation organisationnelle au changement climatique. Pour chaque domaine, nous démontrons comment l'articulation de la détection précoce, de la préparation à l'imprévisible et de la validation critique transforme un cadre conceptuel en dispositif opérationnel.

Nous analysons d'abord son intégration dans les pratiques du renseignement moderne, en montrant comment elle structure l'évaluation de la fiabilité informationnelle et l'identification des lacunes cognitives. Nous explorons ensuite son utilité pour l'anticipation des surprises stratégiques, en examinant les échecs d'anticipation majeurs et les approches correctives développées.

Enfin, nous étudions son application en gestion de crise et prise de décision sous incertitude, illustrée par des cas concrets comme l'adaptation organisationnelle au changement climatique. Pour chaque domaine, nous démontrons comment l'articulation de la détection précoce, de la préparation à l'imprévisible et de la validation critique transforme un cadre conceptuel en dispositif opérationnel.

1. Cadre Analytique pour le Renseignement

La taxonomie des connaissances et des ignorances constitue un cadre fondamental pour l'analyse du renseignement moderne. Selon la CIA dans son document "Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis" (2009), cette taxonomie permet aux analystes d'évaluer systématiquement la fiabilité des informations et d'identifier les lacunes critiques dans leur connaissance.

Les "known knowns" représentent les informations vérifiées et validées, qui constituent la base factuelle de l'analyse. Les "known unknowns" sont les questions identifiées auxquelles les services de renseignement cherchent activement à répondre par la collecte ciblée d'informations. Les "unknown unknowns" représentent les menaces ou opportunités non anticipées, qui peuvent conduire à des surprises stratégiques majeures (CIA, 2009).

Cette taxonomie a été intégrée dans plusieurs méthodologies d'analyse du renseignement, notamment l'Analysis of Competing Hypotheses (ACH) développée par Richards Heuer, qui encourage les analystes à identifier explicitement ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas pour éviter les biais cognitifs (Heuer, 1999).

Wilcox et Mandel (2025) ont mené une revue critique systématique de sept études expérimentales testant l'ACH, démontrant que cette méthode présente peu ou pas de bénéfices globaux sur la qualité du jugement et peut même s'avérer délétère. Leurs analyses montrent que le praticiens intégrent les preuves confirmantes contrairement aux prescriptions de la méthode.

Dhami, Belton et Mandel (2019) ont testé l'ACH auprès de cinquante analystes du renseignement britannique dans un dispositif expérimental contrôlé randomisé, constatant que 80% des analystes formés à l'ACH ont dévié d'au moins une étape prescrite et ont utilisé moins fréquemment les taux de base que le groupe contrôle.

Karvetski et Mandel (2020) ont documenté des effets contre-productifs dans leur étude expérimentale sur 227 participants canadiens, révélant une fiabilité moindre des jugements, une pseudo-diagnosticité accrue et un double comptage problématique d'éléments corrélés. Maegherman et al. (2021) ont testé l'ACH dans un contexte juridique auprès de 191 étudiants en droit, observant que seulement 38% des participants ACH ont utilisé la matrice comme prescrit et qu'aucune réduction significative du biais de confirmation n'était observable.

Ces études convergent pour démontrer que l'ACH ne réduit pas efficacement les biais cognitifs, peut introduire de nouveaux biais et s'avère difficile à implémenter correctement par les praticiens.

Les "known knowns" représentent les informations vérifiées et validées, qui constituent la base factuelle de l'analyse. Les "known unknowns" sont les questions identifiées auxquelles les services de renseignement cherchent activement à répondre par la collecte ciblée d'informations. Les "unknown unknowns" représentent les menaces ou opportunités non anticipées, qui peuvent conduire à des surprises stratégiques majeures (CIA, 2009).

Cette taxonomie a été intégrée dans plusieurs méthodologies d'analyse du renseignement, notamment l'Analysis of Competing Hypotheses (ACH) développée par Richards Heuer, qui encourage les analystes à identifier explicitement ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas pour éviter les biais cognitifs (Heuer, 1999).

Wilcox et Mandel (2025) ont mené une revue critique systématique de sept études expérimentales testant l'ACH, démontrant que cette méthode présente peu ou pas de bénéfices globaux sur la qualité du jugement et peut même s'avérer délétère. Leurs analyses montrent que le praticiens intégrent les preuves confirmantes contrairement aux prescriptions de la méthode.

Dhami, Belton et Mandel (2019) ont testé l'ACH auprès de cinquante analystes du renseignement britannique dans un dispositif expérimental contrôlé randomisé, constatant que 80% des analystes formés à l'ACH ont dévié d'au moins une étape prescrite et ont utilisé moins fréquemment les taux de base que le groupe contrôle.

Karvetski et Mandel (2020) ont documenté des effets contre-productifs dans leur étude expérimentale sur 227 participants canadiens, révélant une fiabilité moindre des jugements, une pseudo-diagnosticité accrue et un double comptage problématique d'éléments corrélés. Maegherman et al. (2021) ont testé l'ACH dans un contexte juridique auprès de 191 étudiants en droit, observant que seulement 38% des participants ACH ont utilisé la matrice comme prescrit et qu'aucune réduction significative du biais de confirmation n'était observable.

Ces études convergent pour démontrer que l'ACH ne réduit pas efficacement les biais cognitifs, peut introduire de nouveaux biais et s'avère difficile à implémenter correctement par les praticiens.

1.1 Intégration des Signaux Faibles dans l'Analyse du Renseignement

L'intégration du concept de signaux faibles dans l'analyse du renseignement offre des outils méthodologiques concrets pour détecter précocement les changements émergents. Comme le détaille Lafon (2025a), plusieurs méthodologies structurées ont été développées pour l'identification et l'analyse des signaux faibles :

- La méthodologie PUZZLE© développée par Lesca & al en 2011, qui comprend "la constitution d'un groupe de travail pluridisciplinaire, la présentation synthétique des signaux faibles collectés, l'établissement collaboratif de relations entre ces signaux, la construction d'une représentation cognitive partagée, et l'identification des lacunes informationnelles à combler

- Le diagramme KJ (ou diagramme d'affinité) développée par Kawakita Jiro en 1991, qui procède par "regroupement intuitif des informations par affinités conceptuelles, facilitant l'émergence de sens à partir d'informations disparates et ambiguës"

- Le cadre analytique Cynefin proposé par Kaivo-Oja en 2012 qui "catégorise les signaux faibles en cinq domaines selon leur complexité et prévisibilité"

Ces méthodologies permettent d'aborder de manière structurée la détection et l'interprétation des signaux faibles, contribuant ainsi à transformer certains "unknown unknowns" en "known unknowns" dans le processus d'analyse du renseignement.

1.2 Préparation aux Cygnes Noirs

La théorie des cygnes noirs a également profondément influencé les pratiques d'analyse du renseignement. Le concept de cygnes noirs a rapidement été adopté dans divers domaines, notamment celui du renseignement et de l'analyse stratégique après la publication de l'ouvrage de Taleb en 2007.

Plusieurs approches ont été développées pour améliorer la préparation aux cygnes noirs dans le domaine du renseignement :

Plusieurs approches ont été développées pour améliorer la préparation aux cygnes noirs dans le domaine du renseignement :

- La remise en question systématique des hypothèses dominantes pour "réduire les angles morts cognitifs qui nous empêchent de percevoir certaines possibilités" (Lafon, 2025b)

- Les exercices de simulation et de wargaming développés par l’Army War College, dans sa publication "BLACK SWAN, RED BEARD: RECOGNIZING THE UNEXPECTED" (2019), qui permettent de "développer une agilité cognitive et organisationnelle face à l'inattendu"

- L'utilisation de techniques quantitatives sophistiquées comme la théorie des valeurs extrêmes qui "permet d'estimer plus précisément la probabilité d'événements qui se situent bien au-delà de l'expérience historique disponible" comme l'explique Didier Sornette dans "Dragon-Kings, Black Swans and the Prediction of Crises" (2009).

Ces approches visent non pas à prédire les cygnes noirs - ce qui serait par définition impossible - mais à développer une plus grande résilience face à l'imprévisible.

1.3 Application de la Méthode Hypothético-Déductive de Ben-Israel

La méthode hypothético-déductive proposée par Ben-Israel offre un cadre méthodologique rigoureux pour l'analyse du renseignement qui complète utilement les approches basées sur les signaux faibles et les cygnes noirs.

Comme l'explique son auteur, cette méthode permet d'éviter les pièges de l'approche inductive traditionnelle en privilégiant la réfutation des hypothèses plutôt que leur confirmation. Dans le cas de la guerre du Kippour (1973), les analystes israéliens ont accumulé les informations corroborant l'hypothèse d'un simple exercice militaire, négligeant les éléments qui auraient pu réfuter cette hypothèse.

Son approche aurait impliqué de classer les informations en trois catégories : celles incompatibles avec l'hypothèse d'une attaque imminente, celles incompatibles avec l'hypothèse d'un simple exercice, et celles compatibles avec les deux scénarios. Cette classification aurait permis d'identifier les informations cruciales pour discriminer entre les deux hypothèses et de prendre en compte la possibilité de désinformation, car "si un pays sur le pied de guerre a toutes les raisons de tenter de dissimuler les préparatifs d'une offensive, il n'en a aucune de recourir à la désinformation en cas de simple entraînement" (Ben-Israel, 2004, cité par Pélopidas, 2005).

Comme l'explique son auteur, cette méthode permet d'éviter les pièges de l'approche inductive traditionnelle en privilégiant la réfutation des hypothèses plutôt que leur confirmation. Dans le cas de la guerre du Kippour (1973), les analystes israéliens ont accumulé les informations corroborant l'hypothèse d'un simple exercice militaire, négligeant les éléments qui auraient pu réfuter cette hypothèse.

Son approche aurait impliqué de classer les informations en trois catégories : celles incompatibles avec l'hypothèse d'une attaque imminente, celles incompatibles avec l'hypothèse d'un simple exercice, et celles compatibles avec les deux scénarios. Cette classification aurait permis d'identifier les informations cruciales pour discriminer entre les deux hypothèses et de prendre en compte la possibilité de désinformation, car "si un pays sur le pied de guerre a toutes les raisons de tenter de dissimuler les préparatifs d'une offensive, il n'en a aucune de recourir à la désinformation en cas de simple entraînement" (Ben-Israel, 2004, cité par Pélopidas, 2005).

2. Anticipation des Surprises Stratégiques

Dans le domaine de l'analyse stratégique, la taxonomie des connaissances et des ignorances est particulièrement utile pour anticiper les "surprises stratégiques" - des événements inattendus à fort impact. Comme l'explique Pelopidas (2015) dans "The Oracles of Proliferation: How Experts Maintain a Biased Discoursela difficulté principale réside dans la gestion des "unknown unknowns", ces menaces que nous ne savons même pas que nous ignorons.

Les échecs d'anticipation majeurs, comme les attentats du 11 septembre 2001 [ou du 7 octobre 2024], sont souvent attribués à l'incapacité des analystes à identifier ces "unknown unknowns". Pour remédier à ce problème, des méthodologies comme le "Red Teaming" et les exercices de scénarios alternatifs ont été développées pour explorer systématiquement les hypothèses non conventionnelles et identifier les vulnérabilités cachées (Lewis, 2014).

2.1 Détection des Signaux Faibles comme Précurseurs de Changements Majeurs Les échecs d'anticipation majeurs, comme les attentats du 11 septembre 2001 [ou du 7 octobre 2024], sont souvent attribués à l'incapacité des analystes à identifier ces "unknown unknowns". Pour remédier à ce problème, des méthodologies comme le "Red Teaming" et les exercices de scénarios alternatifs ont été développées pour explorer systématiquement les hypothèses non conventionnelles et identifier les vulnérabilités cachées (Lewis, 2014).

Le concept de signaux faibles offre une perspective complémentaire sur l'anticipation des surprises stratégiques. Ansoff caractérise les signaux faibles comme des "informations partielles nécessitant une action anticipative afin de prévenir l'impact d'un événement émergent sur l'organisation".

Plusieurs approches méthodologiques ont été développées pour la détection des signaux faibles dans un contexte d'analyse stratégique :

Plusieurs approches méthodologiques ont été développées pour la détection des signaux faibles dans un contexte d'analyse stratégique :

- La méthodologie de surveillance continue comme l'observent Kriaa Medhaffer et Lesca (2010), consiste en "l'implémentation d'un système de veille systématique, analysant l'environnement pour identifier des anomalies ou discontinuités".

- La méthodologie prospective des scénarios Grayson et Clawson (1991), Day et Schoemaker (2004) vise à "anticiper les signaux faibles par l'élaboration de futurs possibles" .

- L'approche par réseaux d'expertise qui "mobilise l'expertise humaine et les capacités d'interprétation collective" pour identifier les signaux faibles (Alloing & Moinet 2017).

Ces méthodologies offrent des outils concrets pour améliorer la détection précoce des changements émergents qui pourraient conduire à des surprises stratégiques.

2.2 Cygnes Noirs et Paradoxe de l'Anticipation de l'Imprévisible La théorie des cygnes noirs met en lumière un paradoxe fondamental dans l'anticipation des surprises stratégiques : comment anticiper ce qui est par définition imprévisible ? Comme le souligne Lafon (2025b), "il existe un paradoxe fondamental dans la tentative d'identifier les cygnes noirs : par définition, ces événements sont imprévisibles et se situent en dehors de nos modèles mentaux et analytiques". Taleb fait effectivement remarquer que "si vous pouvez l'anticiper, ce n'est pas un cygne noir."

Face à ce paradoxe, plusieurs approches indirectes ont été proposées :

Face à ce paradoxe, plusieurs approches indirectes ont été proposées :

- La diversité cognitive au sein des équipes d'analyse, qui permet de réduire les angles morts collectifs (Lesca & al en 2011)

- Le développement d'une culture de l'imagination et de l'ouverture aux idées non conventionnelles, pour éviter "l'échec d'imagination" identifié par la Commission sur les attentats du 11 septembre (Fingar 2011).

- Le concept d'antifragilité développé par Taleb 2007 dans ses travaux ultérieurs, qui met l'accent sur "la capacité d'un système à absorber les chocs imprévus et même à en tirer profit".

Ces approches visent non pas à prédire les cygnes noirs, mais à développer une plus grande résilience face à l'imprévisible.

2.3 Apport de la Méthode Hypothético-Déductive à l'Anticipation Stratégique La méthode hypothético-déductive de Ben-Israel offre une approche rigoureuse pour améliorer l'anticipation stratégique, en complément des concepts de signaux faibles et de cygnes noirs.

Ben-Israel (2004) préconise une "institutionnalisation renforcée du renseignement" comprenant :

Ben-Israel (2004) préconise une "institutionnalisation renforcée du renseignement" comprenant :

- La diversification des sources et du mode d'évaluation de l’information

- L'élargissement du "périmètre de circulation informationnelle"

- La diversification des instances de contrôle et d'évaluation

- L'intégration systématique de la contradiction dans les processus analytiques

- Le développement d'une culture organisationnelle valorisant la remise en question des hypothèses dominantes

Cette approche vise à réduire les risques d'erreur dans l'interprétation des informations fragmentaires et à améliorer la capacité d'anticipation stratégique en institutionnalisant la critique et la diversité des perspectives en regard d’une interprétation consensuelle démentie par les faits.

3. Gestion de Crise et Prise de Décision en Contexte d'Incertitude

Dans la gestion de crise, la taxonomie des connaissances et des ignorances offre un cadre pour la prise de décision en contexte d'incertitude. Comme le souligne l'étude "Tactical Decision Aids and Situational Awareness" publiée par l'OTAN (2000), cette taxonomie aide à "convertir les 'unknown unknowns' en 'known unknowns'" pour pouvoir les traiter méthodiquement".

En situation de crise, les décideurs doivent souvent agir avec des informations incomplètes. La reconnaissance explicite des différents niveaux d'incertitude permet d'adapter les stratégies de réponse : des approches robustes et flexibles pour les "known unknowns", et des mécanismes de détection précoce et d'adaptation rapide pour les potentiels "unknown unknowns" (OTAN, 2000).

Cette approche a été formalisée dans le concept de "résilience stratégique", qui met l'accent sur la capacité d'une organisation à absorber les chocs imprévus et à s'adapter rapidement aux nouvelles réalités. Comme l'explique Courteille dans l'étude de cas de la RATP face au dérèglement climatique (France 3 Régions, 2025), cette approche implique à la fois une anticipation des risques connus (inondations, canicules) et une préparation à l'inattendu.

En situation de crise, les décideurs doivent souvent agir avec des informations incomplètes. La reconnaissance explicite des différents niveaux d'incertitude permet d'adapter les stratégies de réponse : des approches robustes et flexibles pour les "known unknowns", et des mécanismes de détection précoce et d'adaptation rapide pour les potentiels "unknown unknowns" (OTAN, 2000).

Cette approche a été formalisée dans le concept de "résilience stratégique", qui met l'accent sur la capacité d'une organisation à absorber les chocs imprévus et à s'adapter rapidement aux nouvelles réalités. Comme l'explique Courteille dans l'étude de cas de la RATP face au dérèglement climatique (France 3 Régions, 2025), cette approche implique à la fois une anticipation des risques connus (inondations, canicules) et une préparation à l'inattendu.

3.1 Utilisation des Signaux Faibles dans la Gestion de Crise

Le concept de signaux faibles offre des outils méthodologiques précieux pour la gestion de crise. La méthodologie de traitement des signaux faibles selon Xu et Kaye (2009) propose une typologie d'actions face à un signal détecté :

- Alerter : signal à importance stratégique élevée, forte clarté

- Filtrer : élimination de l'information redondante ou non pertinente

- Investiguer : approfondissement analytique d'un signal faible au potentiel stratégique significatif

- Écarter : mise en attente des signaux sans pertinence stratégique immédiate

Cette typologie offre un cadre opérationnel pour traiter les signaux faibles en situation de crise, permettant une allocation efficace des ressources analytiques limitées.

3.2 Résilience face aux Cygnes Noirs La théorie des cygnes noirs a également profondément influencé les approches de gestion de crise. Reconnaissant l'impossibilité fondamentale de prédire tous les cygnes noirs, de nombreux experts recommandent de se concentrer sur le développement de la résilience organisationnelle.

Le document interarmées français "Résilience des Armées" (DIA-3.4.1_RESILIENCE2022) définit la résilience comme "la capacité d'un système à absorber une perturbation, à se réorganiser, et à continuer à fonctionner de manière similaire à ce qu'il faisait avant d'être soumis à cette perturbation". Cette approche reconnaît implicitement que certains cygnes noirs sont inévitables et que la capacité à s'adapter rapidement est aussi importante que la capacité à les anticiper.

3.3 Estimation Critique et Déconstruction des Présupposés selon Ben-Israel Le document interarmées français "Résilience des Armées" (DIA-3.4.1_RESILIENCE2022) définit la résilience comme "la capacité d'un système à absorber une perturbation, à se réorganiser, et à continuer à fonctionner de manière similaire à ce qu'il faisait avant d'être soumis à cette perturbation". Cette approche reconnaît implicitement que certains cygnes noirs sont inévitables et que la capacité à s'adapter rapidement est aussi importante que la capacité à les anticiper.

L'approche de Ben-Israel offre des outils méthodologiques précieux pour la gestion de crise en contexte d'incertitude. Pour Ben-Israel (2004), l'estimation (connaissance non certaine) constitue une composante essentielle du renseignement. Il préconise de :

- Expliciter et interroger systématiquement les présupposés théoriques sous-jacents au travail analytique

- Éviter les propositions tautologiques et irréfutables

- Maintenir une posture critique vis-à-vis des interprétations dominantes

- Reconnaître que certaines informations collectées peuvent être biaisées ou résulter d'opérations de désinformation.

Cette approche critique privilégie la rigueur méthodologique plutôt que la détection intuitive de signaux faibles ou l'anticipation de cygnes noirs. Elle reconnaît que le renseignement, à l'instar de la science, ne peut prétendre à la certitude absolue, mais peut progresser par élimination successive des hypothèses manifestement erronées.

L'examen des applications pratiques révèle que la taxonomie épistémologique ne constitue pas un simple cadre théorique mais un dispositif opérationnel dont l'efficacité repose sur l'interpénétration des trois approches complémentaires. Dans le renseignement, l'ACH d'Heuer structure l'identification des lacunes cognitives que les signaux faibles de Lesca permettent théoriquement de combler (mais pas en pratique), tandis que la méthode hypothético-déductive de Ben-Israel soumet l'ensemble à l'épreuve de la réfutation. En analyse stratégique, la détection précoce des changements émergents par les signaux faibles s'articule avec la préparation aux cygnes noirs et la remise en question systématique des hypothèses dominantes.

En gestion de crise, cette synergie méthodologique transforme l'incertitude en avantage décisionnel par la conversion progressive des "unknown unknowns" en "known unknowns" traitables. Cette convergence empirique démontre la nécessité de dépasser l'usage isolé de chaque outil pour développer des protocoles intégrés adaptés aux spécificités de chaque domaine professionnel, ce que nous examinerons dans le chapitre suivant consacré aux préconisations méthodologiques dans un contexte d’incertitude et de désinformation croissants.

L'examen des applications pratiques révèle que la taxonomie épistémologique ne constitue pas un simple cadre théorique mais un dispositif opérationnel dont l'efficacité repose sur l'interpénétration des trois approches complémentaires. Dans le renseignement, l'ACH d'Heuer structure l'identification des lacunes cognitives que les signaux faibles de Lesca permettent théoriquement de combler (mais pas en pratique), tandis que la méthode hypothético-déductive de Ben-Israel soumet l'ensemble à l'épreuve de la réfutation. En analyse stratégique, la détection précoce des changements émergents par les signaux faibles s'articule avec la préparation aux cygnes noirs et la remise en question systématique des hypothèses dominantes.

En gestion de crise, cette synergie méthodologique transforme l'incertitude en avantage décisionnel par la conversion progressive des "unknown unknowns" en "known unknowns" traitables. Cette convergence empirique démontre la nécessité de dépasser l'usage isolé de chaque outil pour développer des protocoles intégrés adaptés aux spécificités de chaque domaine professionnel, ce que nous examinerons dans le chapitre suivant consacré aux préconisations méthodologiques dans un contexte d’incertitude et de désinformation croissants.

Nous allons maintenant traduire les enseignements théoriques et empiriques en recommandations opérationnelles adaptées aux spécificités à chaque thématique. Nous développons d'abord un ensemble de préconisations pour le renseignement et l'analyse stratégique, articulant la cartographie systématique des connaissances, la détection structurée des signaux faibles et l'application de la méthode hypothético-déductive.

Nous proposons ensuite des recommandations pour la gestion de crise, centrées sur la planification adaptative, le développement de la résilience organisationnelle et l'intégration des approches complémentaires de détection et d'adaptation. L'objectif général, est de démontrer que ces dispositifs constituent ensemble une nouvelle ingénierie de l'incertitude dans une incertitude croissante, dont la portée dépasse le cadre de chaque domaine pour redéfinir les modalités de gouvernance des organisations contemporaines face à l'imprévisible.

Nous proposons ensuite des recommandations pour la gestion de crise, centrées sur la planification adaptative, le développement de la résilience organisationnelle et l'intégration des approches complémentaires de détection et d'adaptation. L'objectif général, est de démontrer que ces dispositifs constituent ensemble une nouvelle ingénierie de l'incertitude dans une incertitude croissante, dont la portée dépasse le cadre de chaque domaine pour redéfinir les modalités de gouvernance des organisations contemporaines face à l'imprévisible.

1. Pour le Renseignement et l'Analyse Stratégique

a) Cartographie Systématique des Connaissances et des Ignorances

5. Institutionnalisation de la critique : Mettre en place des mécanismes formels de remise en question des hypothèses dominantes, en "diversifiant les instances de contrôle et d'évaluation" et en "élargissant le périmètre de circulation informationnelle" (Ben-Israel, 2004).

Pour améliorer l'identification des "unknown unknowns", je préconise une méthodologie de cartographie systématique des connaissances et des ignorances, inspirée des travaux de Logan (2009) et adaptée au contexte du renseignement :

1. Établir une matrice de connaissance : Classifier explicitement les informations en "known knowns", "known unknowns" et potentiels "unknown unknowns" à travers des sessions de brainstorming structurées.

2.Analyse des angles morts cognitifs : Identifier les domaines où les préjugés institutionnels ou les biais cognitifs pourraient masquer des "unknown unknowns", en s'inspirant de la méthodologie de la "fenêtre de Johari" (Luft & Ingham, 1955).

3. Diversification des perspectives analytiques : Intégrer systématiquement des analystes aux profils cognitifs et culturels diversifiés pour réduire les angles morts collectifs, comme le recommande la CIA dans ses techniques d'analyse structurée (2009).

b) Détection et Analyse Structurée des Signaux Faibles Pour améliorer la détection précoce des "unknown unknowns", je recommande l'intégration des méthodologies structurées d'analyse des signaux faibles présentées par Lafon (2025a) :

1. Méthodologie PUZZLE© : Adopter cette approche développée par Lesca et ses collaborateurs, qui comprend "la constitution d'un groupe de travail pluridisciplinaire, la présentation synthétique des signaux faibles collectés, l'établissement collaboratif de relations entre ces signaux, la construction d'une représentation cognitive partagée, et l'identification des lacunes informationnelles à combler"

2. Diagramme KJ (ou diagramme d'affinité) : Utiliser cette méthodologie d'origine japonaise qui procède par "regroupement intuitif des informations par affinités conceptuelles, facilitant l'émergence de sens à partir d'informations disparates et ambiguës"

3. Cadre analytique Cynefin : Appliquer ce cadre qui "catégorise les signaux faibles en cinq domaines selon leur complexité et prévisibilité : domaine du connu (relations causales manifestes), domaine du connaissable (relations causales identifiables par analyse), domaine complexe (relations causales perceptibles uniquement a posteriori), domaine chaotique (absence apparente de relations causales), domaine transitoire (interprétation temporairement impossible)"

c) Application de la Méthode Hypothético-Déductive de Ben-Israel Pour surmonter les limitations des approches traditionnelles de l'analyse du renseignement, je préconise l'intégration de la méthode hypothético-déductive développée par Ben-Israel (2004) :

1. Ouverture de la collection des informations brutes à d’autres sources indépendamment de leur fiabilité supposée permettant d’ouvrir le champ des possibles, expérimenté par Lafon (2020-2025)

2. Formulation d'hypothèses concurrentes : Développer systématiquement des scénarios alternatifs concernant une situation donnée, en évitant de privilégier prématurément une hypothèse particulière. (Ben-Israel, 2004).

3. Classification méthodique des informations : Catégoriser rigoureusement les informations recueillies selon leur potentiel réfutatif vis-à-vis des différentes hypothèses, en distinguant "les informations incompatibles avec l'hypothèse A, les informations incompatibles avec l'hypothèse B, et les informations compatibles avec les deux hypothèses" (Ben-Israel, 2004).

4. Recherche active de réfutation : Privilégier la recherche de réfutation des hypothèses plutôt que leur confirmation, en s'inspirant de l'approche poppérienne de la falsifiabilité. (Ben-Israel, 2004).

5. Institutionnalisation de la critique : Mettre en place des mécanismes formels de remise en question des hypothèses dominantes, en "diversifiant les instances de contrôle et d'évaluation" et en "élargissant le périmètre de circulation informationnelle" (Ben-Israel, 2004).

2. Pour la Gestion de Crise

a) Planification Adaptative

Pour gérer efficacement les crises issues d'"unknown unknowns", je préconise une méthodologie de planification adaptative :

1. Plans modulaires et flexibles : Développer des plans d'intervention composés de modules indépendants qui peuvent être recombinés rapidement en fonction de l'évolution de la situation, comme le préconise le Plan de Protection contre le Risque Inondation (PPRI) de la RATP (France 3 Régions, 2025).

2. Exercices de simulation avec variables cachées : Organiser régulièrement des exercices de gestion de crise où certaines variables sont intentionnellement cachées aux participants pour tester leur capacité d'adaptation à l'inattendu.

3. Méta-cognition en temps réel : Former les équipes de gestion de crise à pratiquer une réflexion continue sur leurs propres processus décisionnels pendant la crise, pour identifier et corriger les biais cognitifs émergents.

b) Développement de la Résilience Organisationnelle

Pour préparer les organisations à faire face aux "unknown unknowns", je recommande une méthodologie de développement de la résilience :

1. Cartographie des interdépendances critiques : Identifier systématiquement les dépendances et vulnérabilités cachées dans les systèmes complexes, en s'inspirant de l'approche développée par la RATP pour évaluer l'impact du dérèglement climatique sur son réseau (France 3 Régions, 2025).

2. Redondance stratégique : Développer des capacités redondantes dans les domaines critiques, non comme une inefficacité mais comme une assurance contre les défaillances imprévues.

3. Culture de l'apprentissage continu : Institutionnaliser les processus de retour d'expérience et d'apprentissage organisationnel, en valorisant la reconnaissance des erreurs et l'adaptation constante.

c) Intégration des Approches Complémentaires de Détection et d'Adaptation

Pour maximiser la capacité de réponse aux crises, je propose d'intégrer les approches complémentaires de détection des signaux faibles, de préparation aux cygnes noirs et d'analyse critique selon Ben-Israel :

1. Méthodologie de traitement des signaux faibles : Appliquer la typologie d'actions proposée par Xu et Kaye (2009) et citée par Lafon (2025a), qui distingue quatre réponses possibles face à un signal détecté : "Alerter" pour les signaux à importance stratégique élevée et forte clarté, "Filtrer" pour éliminer l'information redondante, "Investiguer" pour approfondir l'analyse des signaux au potentiel significatif, et "Écarter" pour mettre en attente les signaux sans pertinence immédiate.

2. Développement de l'antifragilité : Intégrer le concept développé par Taleb dans ses travaux ultérieurs à la théorie des cygnes noirs, qui propose de construire "des systèmes qui peuvent non seulement résister aux chocs inattendus, mais même en tirer profit" (Lafon, 2025b). Cette approche dépasse la simple résilience pour valoriser la capacité d'adaptation positive aux perturbations.

3. Application de la méthode hypothético-déductive en temps de crise : Adopter l'approche de Ben-Israel (2004) pour l’anticipation des crises et l'évaluation critique des informations en situation de crise, en explicitant systématiquement les présupposés théoriques sous-jacents aux décisions, en évitant les propositions irréfutables, et en maintenant une posture critique vis-à-vis des interprétations dominantes, particulièrement importante lorsque la pression temporelle et émotionnelle peut altérer le jugement.

L'examen des préconisations méthodologiques révèle une architecture opérationnelle différenciée selon les contraintes spécifiques de chaque domaine d'application. Pour le renseignement et l'analyse stratégique, trois piliers méthodologiques émergent comme complémentaires et indispensables : la cartographie systématique des connaissances et des ignorances, permettant d'établir une matrice cognitive claire et de diversifier les perspectives analytiques ; l'échec opérationnel des méthodologies structurées sur la détection des signaux faibles réduit la capacité à transformer des indices fragmentaires en intelligence actionnable. L'application de la méthode hypothético-déductive, qui soumet l'ensemble du processus analytique à l'épreuve de la réfutation systématique et qui institutionnalise la culture de la contradiction s’avèrerait complexe à mettre en œuvre de manière systématique. (Lafon 2025)

Pour la gestion de crise, l'architecture méthodologique privilégie l'adaptabilité et la résilience organisationnelle. La planification adaptative, fondée sur des modules flexibles et des exercices de simulation avec variables cachées, prépare les organisations à naviguer dans l'incertitude radicale. Le développement de la résilience organisationnelle, par la cartographie des interdépendances critiques et l'instauration d'une culture d'apprentissage continu, transforme les vulnérabilités potentielles en capacités d'adaptation. L'intégration des approches complémentaires de détection et d'adaptation, combinant le traitement structuré des signaux faibles, le développement de l'antifragilité et l'application critique de la méthode hypothético-déductive, offre un dispositif complet de gestion de l'imprévisible.

Ces préconisations par domaine d’application, issues de l'articulation théorique et empirique développée dans les chapitres précédents, dessinent les contours d'une nouvelle ingénierie de l'incertitude dont il convient maintenant d'évaluer la portée générale et les implications pour la gouvernance des organisations contemporaines.

Pour la gestion de crise, l'architecture méthodologique privilégie l'adaptabilité et la résilience organisationnelle. La planification adaptative, fondée sur des modules flexibles et des exercices de simulation avec variables cachées, prépare les organisations à naviguer dans l'incertitude radicale. Le développement de la résilience organisationnelle, par la cartographie des interdépendances critiques et l'instauration d'une culture d'apprentissage continu, transforme les vulnérabilités potentielles en capacités d'adaptation. L'intégration des approches complémentaires de détection et d'adaptation, combinant le traitement structuré des signaux faibles, le développement de l'antifragilité et l'application critique de la méthode hypothético-déductive, offre un dispositif complet de gestion de l'imprévisible.

Ces préconisations par domaine d’application, issues de l'articulation théorique et empirique développée dans les chapitres précédents, dessinent les contours d'une nouvelle ingénierie de l'incertitude dont il convient maintenant d'évaluer la portée générale et les implications pour la gouvernance des organisations contemporaines.

L'exploration approfondie de la taxonomie épistémologique des connaissances et des ignorances, enrichie par les concepts complémentaires de signaux faibles, de cygnes noirs et de la méthode hypothético-déductive de Ben-Israel, nous permet de dégager des applications opérationnelles concrètes pour améliorer les pratiques du renseignement, de l'analyse stratégique et de la gestion de crise.

Cette taxonomie ne constitue pas seulement un cadre théorique abstrait mais offre des outils méthodologiques concrets pour naviguer dans l'incertitude fondamentale qui caractérise notre monde complexe. En distinguant systématiquement les "known knowns" (ce que nous savons savoir), les "known unknowns" (ce que nous savons ignorer) et les "unknown unknowns" (ce que nous ignorons ignorer), cette approche permet de structurer l'analyse de l'information et d'orienter les efforts de collecte et d'interprétation.

Sur le plan opérationnel, les bénéfices concrets de cette approche intégrée sont multiples :

Premièrement, l'intégration des méthodologies structurées d'analyse des signaux faibles (PUZZLE©, diagramme KJ, cadre Cynefin) offre des procédures systématiques pour détecter précocement les changements émergents, transformant ainsi certains "unknown unknowns" en "known unknowns". Cette détection précoce augmente significativement la fenêtre d'opportunité pour l'action anticipative, comme l'illustre l'approche de la RATP qui, en détectant les signaux faibles du changement climatique, a pu mettre en place des mesures d'adaptation bien avant que les impacts ne deviennent critiques.

Deuxièmement, la reconnaissance des limites fondamentales de notre capacité à anticiper les cygnes noirs encourage le développement d'une résilience organisationnelle accrue. L'adoption du concept d'antifragilité de Taleb permet de construire des systèmes qui non seulement résistent aux chocs imprévus mais peuvent même en tirer profit. Cette approche se traduit concrètement par des plans modulaires et flexibles, des redondances stratégiques, et une culture de l'apprentissage continu qui valorise l'adaptation rapide face à l'imprévu.

Troisièmement, l'application de la méthode hypothético-déductive de Ben-Israel offre un cadre rigoureux pour surmonter les biais cognitifs qui limitent notre capacité d'anticipation. En privilégiant la réfutation des hypothèses plutôt que leur confirmation, cette approche permet d'éviter les erreurs d'appréciation stratégique comme celle qui a conduit à la surprise de la guerre du Kippour. L'institutionnalisation de la critique et de la diversité des perspectives analytiques qui en découle constitue un rempart efficace contre la pensée groupale, les angles morts cognitifs et la désinformation institutionalisée.

Sur le plan pratique, ces approches convergent vers une méthodologie intégrée qui peut être implémentée à travers :

- Des procédures formalisées de cartographie des connaissances et des ignorances, intégrées dans les cycles de renseignement et les processus d'analyse stratégique

- Des structures organisationnelles qui institutionnalisent la diversité cognitive et la contradiction constructive

- Des programmes de formation qui développent les compétences analytiques nécessaires à la détection des signaux faibles et des cygnes noirs par l'application de la méthode hypothético-déductive

- Des exercices de simulation réguliers qui testent la capacité d'adaptation face à des scénarios de cygnes noirs

L'exemple de la RATP face au dérèglement climatique illustre parfaitement l'application concrète de cette approche intégrée : en combinant la détection des signaux faibles (collaboration avec Météo France), la préparation aux impacts connus (Plan de Protection contre le Risque Inondation), et le développement d'une résilience face à l'imprévu (remplacement des parpaings par des batardeaux en aluminium plus adaptables), la RATP a développé une stratégie robuste qui justifie pleinement son investissement de 6 millions d'euros face à des pertes potentielles estimées à plus d'un milliard.

En définitive, la taxonomie épistémologique des connaissances et des ignorances, enrichie par les concepts complémentaires explorés dans cet article, ne constitue pas seulement un cadre théorique pour comprendre les limites de notre savoir, mais offre une boîte à outils méthodologique opérationnelle pour améliorer concrètement notre capacité à naviguer dans l'incertitude, à anticiper les changements émergents et à développer une résilience face à l'imprévisible. Son application systématique dans les domaines du renseignement, de l'analyse stratégique et de la gestion de crise peut contribuer significativement à réduire les surprises stratégiques et à améliorer la qualité des décisions en contexte d'incertitude.

En définitive, la taxonomie épistémologique des connaissances et des ignorances, enrichie par les concepts complémentaires explorés dans cet article, ne constitue pas seulement un cadre théorique pour comprendre les limites de notre savoir, mais offre une boîte à outils méthodologique opérationnelle pour améliorer concrètement notre capacité à naviguer dans l'incertitude, à anticiper les changements émergents et à développer une résilience face à l'imprévisible. Son application systématique dans les domaines du renseignement, de l'analyse stratégique et de la gestion de crise peut contribuer significativement à réduire les surprises stratégiques et à améliorer la qualité des décisions en contexte d'incertitude.

Alloing, C. & Moinet, N. (2017). « Les signaux faibles : du mythe à la mystification ». Hermès, La Revue, 3(76), 86-92.

Ansoff, H. I. (1975). « Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals ». California Management Review, 18(2), 21-33.

Ben-Israel, I. (2004). Philosophie du renseignement : logique et morale de l’espionnage. Éditions de l’Éclat.

"BLACK SWAN, RED BEARD: RECOGNIZING THE UNEXPECTED" (2019). War Room, US Army War College. https://warroom.armywarcollege.edu/articles/black_swan_red_beard/

CIA. (2009). Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis. Central Intelligence Agency.

Confucius. 1997. Les Entretiens (Analectes), trad., présentation et notes Anne Cheng. Paris : Le Seuil, coll. « Points Sagesses ».Livre II, 17.

Dawson, Alain & Smirnova, Liudmila. 2024. Dans le Nord et la Picardie, ça se dit comme ça ! Paris : Le Robert, coll. « Ça se dit comme ça ! », 144 p.

Dhami, M. K., Belton, I. K., & Mandel, D. R. (2019). « The 'analysis of competing hypotheses' in intelligence analysis ». Applied Cognitive Psychology, 33(6), 1080-1090.

Fingar, T. (2011). Reducing Uncertainty: Intelligence Analysis and National Security. Stanford, CA : Stanford University Press (collection : Stanford Security Studies).

France 3 Régions. (2025, 21 juin). Canicule, inondations : ce que fait la RATP pour s’adapter au dérèglement climatique. https://france3-regions.franceinfo.fr

Fuller, Steve. 2015. Knowledge: The Philosophical Quest in History. London : Routledge.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1993. Phénoménologie de l'esprit. Trad. Gwendoline Jarczyk et Pierre-Jean Labarrière. Paris : Gallimard, coll. « Folio Essais ».

Heuer, R. J. (1999). Psychology of Intelligence Analysis. Center for the Study of Intelligence, CIA.

Juvénal. 1967. Satires. Trad. Pierre de Labriolle et François Villeneuve. Paris : Les Belles Lettres, coll. « Collection des Universités de France ».— Satire VI, vers 165

Kant, Emmanuel. 1985. Critique de la raison pure. Trad., introd. et notes de Alexandre Trémesaygues et Bernard Pacaud (éd. revue). Paris : Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige ». livre II, chap. II (B 306-B 310)

Kaivo‐Oja, J. (2012). « Weak signals analysis, knowledge management theory and systemic socio-cultural transitions ». Futures, 44(3), 206-217.

Karvetski, C. W., & Mandel, D. R. (2020). « Coherence of probability judgments from uncertain evidence: Does ACH help? ». Judgment & Decision Making, 15(6), 909-924.

Kawakita, J. (1991). The Original KJ Method: A Scientific Japanese Grouping Process for Formulating, Solving and Predicting Problems. Kawakita Research Institute.

Lafon, T. (2025a). Les signaux faibles : définitions, méthodes et critiques. LinkedIn Pulse. https://lnkd.in/eWyhwj_x

Lafon, T. (2025b). Les cygnes noirs : définitions, méthodes et critiques. LinkedIn Pulse. https://lnkd.in/e__d9uF7

Lesca, H. & Lesca, N. (2009). Les signaux faibles et la veille anticipative pour les décideurs : méthodes et applications. Hermes Science.

Lesca, H. & Lesca, N. (2011). « PUZZLE® : un outil pour structurer la veille et les connaissances ». Revue Française de Gestion, 37(219), 151-172.

Lewis, O. (2014). New Challenges to Global Security. In Proceedings of the 31st International Workshop.

Logan, D. C. (2009). « Known knowns, known unknowns, unknown unknowns and the propagation of scientific enquiry ». Journal of Experimental Botany, 60(3), 712-714.

Luft, J. & Ingham, H. (1955). The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness. Proceedings of the Western Training Laboratory in Group Development, UCLA.

Maegherman, E., Ask, K., Horselenberg, R., & van Koppen, P. J. (2021). « Test of the analysis of competing hypotheses in legal decision-making ». Applied Cognitive Psychology, 35(1), 62-70.

OTAN. (2000). Tactical Decision Aids and Situational Awareness. NATO STO Educational Notes.

Pélopidas, B. (2005). « Compte rendu : I. Ben-Israël, Philosophie du renseignement ». Critique internationale, 1(27), 201-205.

Pelopidas, B. (2015). « The Oracles of Proliferation: How Experts Maintain a Biased Discourse ». Nonproliferation Review.

Platon. (2000). Apologie de Socrate (trad. et notes : Luc Brisson). Paris : GF Flammarion, coll. « Philosophie ». Passage 21d

Rumsfeld, D. (2002, 12 février). DoD News Briefing. U.S. Department of Defense.

Snowden, D. J. & Kurtz, C. F. (2003). « The new dynamics of strategy: Sense-making in a complex and complicated world ». IBM Systems Journal, 42(3), 462-483.

Snowden, D. J. & Boone, M. E. (2007). « A Leader’s Framework for Decision Making ». Harvard Business Review, 85(11), 68-76.

Sornette, D. (2009). « Dragon-Kings, Black Swans and the Prediction of Crises ». International Journal of Terraspace Science and Engineering.

Taleb, N. N. (2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Random House.

Ansoff, H. I. (1975). « Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals ». California Management Review, 18(2), 21-33.

Ben-Israel, I. (2004). Philosophie du renseignement : logique et morale de l’espionnage. Éditions de l’Éclat.

"BLACK SWAN, RED BEARD: RECOGNIZING THE UNEXPECTED" (2019). War Room, US Army War College. https://warroom.armywarcollege.edu/articles/black_swan_red_beard/

CIA. (2009). Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis. Central Intelligence Agency.

Confucius. 1997. Les Entretiens (Analectes), trad., présentation et notes Anne Cheng. Paris : Le Seuil, coll. « Points Sagesses ».Livre II, 17.

Dawson, Alain & Smirnova, Liudmila. 2024. Dans le Nord et la Picardie, ça se dit comme ça ! Paris : Le Robert, coll. « Ça se dit comme ça ! », 144 p.

Dhami, M. K., Belton, I. K., & Mandel, D. R. (2019). « The 'analysis of competing hypotheses' in intelligence analysis ». Applied Cognitive Psychology, 33(6), 1080-1090.

Fingar, T. (2011). Reducing Uncertainty: Intelligence Analysis and National Security. Stanford, CA : Stanford University Press (collection : Stanford Security Studies).

France 3 Régions. (2025, 21 juin). Canicule, inondations : ce que fait la RATP pour s’adapter au dérèglement climatique. https://france3-regions.franceinfo.fr

Fuller, Steve. 2015. Knowledge: The Philosophical Quest in History. London : Routledge.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1993. Phénoménologie de l'esprit. Trad. Gwendoline Jarczyk et Pierre-Jean Labarrière. Paris : Gallimard, coll. « Folio Essais ».

Heuer, R. J. (1999). Psychology of Intelligence Analysis. Center for the Study of Intelligence, CIA.

Juvénal. 1967. Satires. Trad. Pierre de Labriolle et François Villeneuve. Paris : Les Belles Lettres, coll. « Collection des Universités de France ».— Satire VI, vers 165

Kant, Emmanuel. 1985. Critique de la raison pure. Trad., introd. et notes de Alexandre Trémesaygues et Bernard Pacaud (éd. revue). Paris : Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige ». livre II, chap. II (B 306-B 310)

Kaivo‐Oja, J. (2012). « Weak signals analysis, knowledge management theory and systemic socio-cultural transitions ». Futures, 44(3), 206-217.

Karvetski, C. W., & Mandel, D. R. (2020). « Coherence of probability judgments from uncertain evidence: Does ACH help? ». Judgment & Decision Making, 15(6), 909-924.

Kawakita, J. (1991). The Original KJ Method: A Scientific Japanese Grouping Process for Formulating, Solving and Predicting Problems. Kawakita Research Institute.

Lafon, T. (2025a). Les signaux faibles : définitions, méthodes et critiques. LinkedIn Pulse. https://lnkd.in/eWyhwj_x

Lafon, T. (2025b). Les cygnes noirs : définitions, méthodes et critiques. LinkedIn Pulse. https://lnkd.in/e__d9uF7

Lesca, H. & Lesca, N. (2009). Les signaux faibles et la veille anticipative pour les décideurs : méthodes et applications. Hermes Science.

Lesca, H. & Lesca, N. (2011). « PUZZLE® : un outil pour structurer la veille et les connaissances ». Revue Française de Gestion, 37(219), 151-172.

Lewis, O. (2014). New Challenges to Global Security. In Proceedings of the 31st International Workshop.

Logan, D. C. (2009). « Known knowns, known unknowns, unknown unknowns and the propagation of scientific enquiry ». Journal of Experimental Botany, 60(3), 712-714.

Luft, J. & Ingham, H. (1955). The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness. Proceedings of the Western Training Laboratory in Group Development, UCLA.

Maegherman, E., Ask, K., Horselenberg, R., & van Koppen, P. J. (2021). « Test of the analysis of competing hypotheses in legal decision-making ». Applied Cognitive Psychology, 35(1), 62-70.

OTAN. (2000). Tactical Decision Aids and Situational Awareness. NATO STO Educational Notes.

Pélopidas, B. (2005). « Compte rendu : I. Ben-Israël, Philosophie du renseignement ». Critique internationale, 1(27), 201-205.

Pelopidas, B. (2015). « The Oracles of Proliferation: How Experts Maintain a Biased Discourse ». Nonproliferation Review.

Platon. (2000). Apologie de Socrate (trad. et notes : Luc Brisson). Paris : GF Flammarion, coll. « Philosophie ». Passage 21d

Rumsfeld, D. (2002, 12 février). DoD News Briefing. U.S. Department of Defense.

Snowden, D. J. & Kurtz, C. F. (2003). « The new dynamics of strategy: Sense-making in a complex and complicated world ». IBM Systems Journal, 42(3), 462-483.

Snowden, D. J. & Boone, M. E. (2007). « A Leader’s Framework for Decision Making ». Harvard Business Review, 85(11), 68-76.

Sornette, D. (2009). « Dragon-Kings, Black Swans and the Prediction of Crises ». International Journal of Terraspace Science and Engineering.

Taleb, N. N. (2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Random House.

Thierry Lafon Dr PhD 博士 Chercheur associé au laboratoire CeReGe (UR 13564) axe Intelligence Stratégique Internationale chez Université de Poitiers.

La responsabilité de la publication incombe exclusivement aux auteurs individuels.

Accueil

Accueil