Le journalisme à l’épreuve de l’ère post-vérité Peter Pomerantsev n’est pas un simple observateur de la crise des médias : il en est un diagnostiqueur impitoyable. Chercheur associé à l’Institut SNF Agora de l’Université Johns Hopkins, ce journaliste et essayiste britannique-ukrainien sonne l’alarme depuis des années. Pour lui, les médias, autrefois perçus comme les « remparts de la démocratie », ont échoué dans leur mission fondamentale : protéger l’espace public des assauts de la désinformation et de la polarisation. Dans un contexte où les faits eux-mêmes deviennent des terrains de bataille – des élections contestées aux théories du complot virales –, Pomerantsev ne se contente pas de constater le déclin de la confiance dans les médias. Il exige une , non plus comme simple chroniqueur du chaos, mais comme acteur clé de la résistance démocratique.

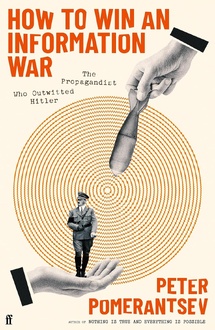

Son dernier ouvrage, How to Win an Information War : The Propagandist Who Outwitted Hitler (2024), est bien plus qu’un essai : c’est un . À travers le portrait de Sefton Delmer, propagandiste britannique de la Seconde Guerre mondiale, Pomerantsev dessine une stratégie pour contrer les offensives informationnelles contemporaines. L’analogie est frappante : comme Delmer, les journalistes d’aujourd’hui doivent comprendre les mécanismes psychologiques de la propagande pour mieux les déconstruire.

Sefton Delmer, ou l’art de la contre-propagande

Felton Delmer n’était pas un théoricien, mais un praticien de l’influence. Journaliste devenu maître espion, il a orchestré des campagnes de désinformation ciblées contre l’Allemagne nazie, exploitant les failles culturelles et psychologiques de l’ennemi. Son approche ?

.

Plutôt que de diffuser des informations objectives (comme le faisait la BBC pour le public britannique), Delmer utilisait la ruse : il créait des stations de radio imitant le style nazi, diffusait des rumeurs crédibles, et jouait sur les peurs et les divisions internes du régime.

Pomerantsev voit dans cette méthode une leçon cruciale pour les médias modernes : . Delmer ne cherchait pas à éduquer les Allemands sur les valeurs démocratiques – une approche qu’il jugeait naïve en temps de guerre. Il visait le citoyen moyen, celui qui, par lassitude ou par peur, soutenait le régime. Son objectif ? Faire imploser la cohésion du groupe en exploitant ses contradictions internes.

La propagande comme secte : comment en sortir ?

Pour Pomerantsev, la propagande autoritaire fonctionne comme une secte toxique.

Elle ne « lave » pas les cerveaux : elle offre à ses adeptes une , où chacun peut incarner sa pire version – sadique, paranoïaque, ou narcissique. Face à ce phénomène, le fact-checking traditionnel est insuffisant. Il rebondit sur les biais cognitifs et renforce souvent la polarisation.

Alors, que faire ? Pomerantsev propose cinq axes stratégiques, inspirés de ses recherches et de cas concrets (Ukraine, Hongrie, Russie) :

- Cibler les traumatismes sous-jacents La propagande prospère sur les peurs et les blessures collectives. En Ukraine, des médias ont brisé l’emprise du Kremlin en sur des traumatismes longtemps tus (Tchernobyl, la guerre en Afghanistan). Ces récits ont renforcé la résilience et réduit l’audience des narratifs pro-russes.

- Dépasser les clivages binaires Les propagandistes adorent les oppositions simplistes (« patriotes vs mondialistes »). En Hongrie, des médias ont sapé la rhétorique d’Orbán en se concentrant sur des enjeux concrets (corruption, pouvoir d’achat), bien plus mobilisateurs que les guerres culturelles.

- Privilégier l’impact à la morale En Russie, les reportages les plus efficaces contre la guerre ne portaient pas sur les victimes ukrainiennes, mais sur (viols, meurtres) commis par des criminels libérés pour servir dans l’armée. Ces faits minaient le récit de Poutine sur « l’ordre restauré ».

- Donner du contexte, pas seulement des faits Les « » – expliquant les causes profondes des crises (migrations, famines) et proposant des solutions – génèrent un débat plus apaisé et restaurent la confiance.

- Transformer les citoyens en acteurs Le journalisme doit cesser d’être un simple diffuseur d’infos pour . Des initiatives comme le journalisme participatif ou les médias communautaires redonnent du pouvoir aux publics, réduisant leur vulnérabilité aux théories du complot.

Une guerre informationnelle à gagner

Pomerantsev affirme : . Delmer le savait, qui utilisait théâtre, musique et littérature pour façonner ses messages. Aujourd’hui, face à la machine de guerre informationnelle de la Russie ou de la Chine, l’Europe et ses alliés restent des « », se contentant de réactions minimales.

Pour Pomerantsev, la victoire passera par une collaboration inédite entre journalistes, créateurs de contenu et technologues. L’enjeu ? . Un défi colossal, mais une nécessité absolue pour sauver la démocratie.

(À suivre dans notre prochaine analyse : « Les leviers technologiques pour contrer la désinformation ».)

Pour aller plus loin :

Infographie faite avec Notebooklm

Accueil

Accueil