Un monde où l'information est une arme

Depuis la fin de la guerre froide, la compétition entre nations et entreprises n'a cessé de se déplacer du terrain militaire vers celui de l'économie, de la technologie et de l'influence. Aujourd'hui, les affrontements se jouent autant sur les marchés que dans les salles de conseil, les réseaux numériques et les forums internationaux. Dans ce contexte, le renseignement économique ne se limite plus à un luxe réservé aux grandes puissances : il devient une nécessité vitale pour toute organisation exposée à la concurrence mondiale, aux risques géopolitiques et aux innovations disruptives.

La mondialisation a ouvert les frontières aux capitaux et aux échanges, mais elle a aussi créé un écosystème où la dépendance et la vulnérabilité s'entremêlent. Un fournisseur stratégique peut se transformer en point de rupture ; une campagne médiatique peut détruire une réputation bâtie en décennies ; un changement réglementaire dans une capitale lointaine peut bouleverser des chaînes logistiques entières. Dans un tel univers, l'information pertinente est plus qu'un atout : c'est une arme.

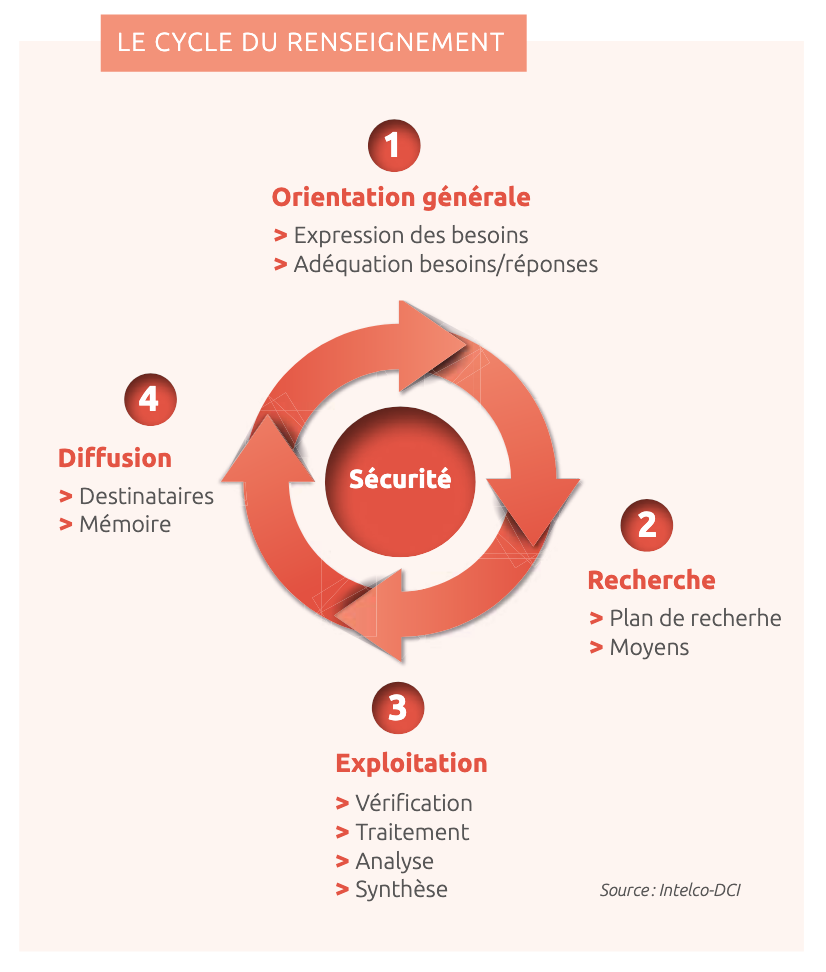

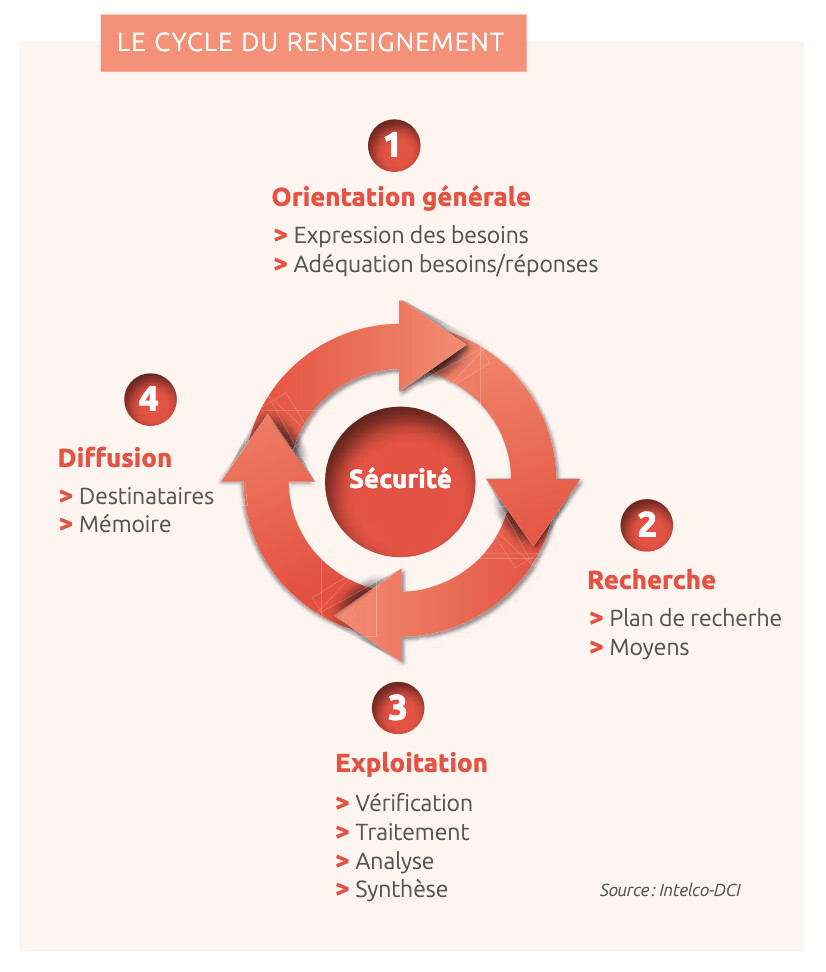

Le cycle du renseignement : une mécanique fine au service de la décision

Nicolas Moinet le rappelle : le renseignement économique est un processus structuré qui transforme l'information brute en connaissance exploitable. Ce processus, appelé cycle du renseignement, n'est pas une simple suite d'étapes mais un mécanisme vivant, qui s'adapte et se renouvelle.

Il débute par l'expression des besoins, étape souvent négligée. Trop d'entreprises se lancent dans la collecte sans avoir clairement défini ce qu'elles cherchent. Identifier les objectifs stratégiques, comprendre les risques spécifiques – économiques, technologiques, réglementaires ou sociétaux – et formuler des questions précises est essentiel pour orienter l'effort.

Vient ensuite la planification, qui traduit ces besoins en un plan de recherche adapté. Ici, la souplesse est déterminante : il faut être capable de fonctionner en mode « routine » pour surveiller l'environnement, mais aussi de basculer en mode « alerte » en cas de crise – attaque cyber, rumeur de rachat, changement brutal du marché. Cette double capacité rapproche le renseignement économique des méthodes militaires, où la planification et la réactivité vont de pair.

La maîtrise des sources : une cartographie des zones blanches, grises et noires

Le cœur opérationnel du renseignement repose sur la maîtrise des sources. Trois catégories structurent cet univers :

Les sources ouvertes (blanches) : accessibles au public, elles requièrent une expertise en OSINT (Open Source Intelligence). Cela implique de savoir interroger efficacement moteurs de recherche, bases de données spécialisées, réseaux sociaux et outils d'IA générative, tout en testant leurs limites.

Les sources fermées (noires) : protégées ou confidentielles, elles nécessitent des autorisations spécifiques, parfois une coopération avec les autorités. La navigation dans le Dark Web, par exemple, requiert un savoir-faire technique et une vigilance juridique absolue.

Les sources sensibles (grises) : elles se trouvent à l'interface entre l'officiel et l'informel, dans les échanges avec experts, partenaires ou concurrents lors de salons, visites ou entretiens. Leur exploitation repose sur des qualités humaines – curiosité, diplomatie, sens de l'écoute – autant que sur des compétences techniques.

Dans ce domaine, l'outil ne remplace pas l'humain. Une IA peut analyser des milliers de documents, mais elle ne saura pas capter l'allusion d'un dirigeant lors d'un dîner d'affaires ou détecter la tension d'un partenaire lors d'une négociation.

De l'information brute à l'avantage stratégique

Une fois collectée, l'information doit être traitée, validée, analysée. C'est ici que la valeur se crée. L'analyste agit comme un cartographe du réel : il trie, croise, confronte les données, élimine le bruit pour faire émerger les signaux pertinents.

Cette étape exige à la fois rigueur scientifique et ouverture intellectuelle. Il faut éviter les biais cognitifs, résister aux pressions internes, et accepter que les conclusions puissent déranger. Dans un contexte de guerre économique, dire la vérité au décideur, même lorsqu'elle contredit ses hypothèses, est un acte stratégique.

L'analyse aboutit à des synthèses exploitables, qui doivent être transmises au bon interlocuteur, au bon moment, dans le bon format. Un rapport trop dense, livré trop tard, perd sa valeur. Inversement, une note concise, ciblée, transmise à un moment décisif, peut influencer une négociation, orienter un investissement ou éviter une catastrophe.

Les menaces d'un cycle mal conduit

Même bien conçu, le cycle du renseignement peut échouer. Trois risques majeurs se dégagent :

1. L'ignorance volontaire : le décideur rejette les alertes qui contredisent ses choix ou dérangent l'ordre établi.

2. La complaisance analytique : les équipes produisent des analyses politiquement correctes pour éviter les conflits internes.

3. La démotivation : faute de reconnaissance ou de retour, les collecteurs et analystes perdent l'initiative et l'engagement.

À ces écueils s'ajoute une exigence constante : la sécurité de l'information. Protéger le patrimoine immatériel – innovations, bases de données, relations stratégiques – est aussi important que de collecter de nouvelles informations. Une fuite interne peut réduire à néant des années d'efforts.

Du protocole à la culture stratégique

La tentation est grande, pour les entreprises découvrant le renseignement économique, de penser qu'elles le pratiquent déjà « naturellement ». Un peu de veille sur la concurrence, quelques rapports internes, un réseau de contacts... Mais la différence entre cela et une démarche structurée est immense.

Le renseignement économique n'est pas une activité ponctuelle, c'est un processus continu. Chaque cycle nourrit le suivant ; chaque donnée enrichit la mémoire collective. Cette mémoire, lorsqu'elle est bien gérée, devient un capital stratégique aussi important que les actifs financiers ou matériels.

Un enjeu de souveraineté économique

Au-delà des entreprises, la question du renseignement économique touche à la souveraineté des nations. Les États protègent leurs secteurs stratégiques, surveillent les investissements étrangers, utilisent l'information comme levier d'influence. Dans ce contexte, les entreprises sont des acteurs et des cibles. Un concurrent peut agir par voie juridique, médiatique, réglementaire ou cyber pour affaiblir un rival.

Face à cette réalité, l'entreprise ne peut pas se comporter en spectatrice. Elle doit intégrer le renseignement économique à sa gouvernance, former ses cadres, investir dans des outils et des talents. La maîtrise de l'information devient alors un facteur de résilience et de compétitivité.

une guerre silencieuse mais impitoyable

La compétition économique mondiale ressemble de plus en plus à un conflit permanent où les batailles ne se gagnent pas seulement par les prix ou la qualité, mais par la capacité à anticiper, à s'adapter et à influencer. Dans cet environnement, le renseignement économique est à la fois bouclier et épée : il protège contre les attaques et ouvre la voie aux opportunités.

Refuser de l'intégrer, c'est accepter de naviguer à vue dans une mer pleine d'écueils invisibles. L'adopter, c'est se donner les moyens de comprendre les dynamiques profondes qui façonnent marchés, technologies et rapports de force – et de transformer cette compréhension en action décisive.

A propos de l'auteur

Giuseppe Gagliano a fondé en 2011 le réseau international Cestudec (Centre d'études stratégiques Carlo de Cristoforis), basé à Côme (Italie), dans le but d'étudier, dans une perspective réaliste, les dynamiques conflictuelles des relations internationales. Ce réseau met l'accent sur la dimension de l'intelligence et de la géopolitique, en s'inspirant des réflexions de Christian Harbulot, fondateur et directeur de l'École de Guerre Économique (EGE).

Il collabore avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) (Lien),https://cf2r.org/le-cf2r/gouvernance-du-cf2r/ et avec l'Université de Calabre dans le cadre du Master en Intelligence, et avec l'Iassp de Milan (Lien).https://www.iassp.org/team_master/giuseppe-gagliano/

La responsabilité de la publication incombe exclusivement aux auteurs individuels.

Accueil

Accueil